SDGs時代におけるペット動物との共生社会像(前編)|D-nnovation Perspectives|Deloitte Japan ブックマークが追加されました

ペット産業はこの不確実・不安の時代の中で、より大きく、開かれた産業へ

日本の犬猫頭数は約1,900万頭。15歳未満の子どもの数約1,500万人を優に上回り、“家族の一員”たる存在感を強める。それに伴って、国内ペット産業は約1.5兆円の市場を形成し、この度のCOVID-19によるペット需要急騰も背景に、引き続きの拡大が見込まれる。

グローバルでは、特に中国・インドにおける中間所得層の台頭がペット市場を牽引し、世界全体の市場規模は2019年現在の約15兆円から、2025年までに約22兆円へ拡大が見込まれると言う。市場の内訳としても、従来的なペットフード・用品メーカーに限らず、米小売大手ウォルマートの動物病院事業参入、Amazonのペット用品ブランド立ち上げ(フードからウェアラブルデバイスまで)等、異業種大手企業の参入も相次いでいる。

昨今では所謂Pet Tech(Pet×Technology)も産業の裾野を広げる。散歩代行マッチングから遠隔医療、ペット用エンタメ配信まで、人々のペットに対する想いが続々と具現化され、米国では2025年にPet Tech市場だけで約2兆円規模まで成長すると見られている。

更に注目すべきは、近年研究で明らかになるペットの“効用”だ。ペット先進国ドイツが、ペットとの暮らしにより年間約7,500億円の医療費節約に繋がっていると試算するように、特に人々の健康に与える影響は大きい。米国では高齢者の運動量増加、日本では思春期の子どものメンタル改善に対する効用が既に学術的に証明されている。これらは、医療・ヘルスケアや教育とも絡む新たなビジネスシーズにもなり得るだろう。

兼ねてより「不況に強い」と言われるペット産業だが、この不確実・不安の時代においても、人々が心身の拠り所たる“伴侶”としてペットとの絆を強める程に、より大きく、そして開かれた産業へと進化を続けていくと筆者は捉えている。

「産業が成長する程、不幸なペットが増える」構造の終焉

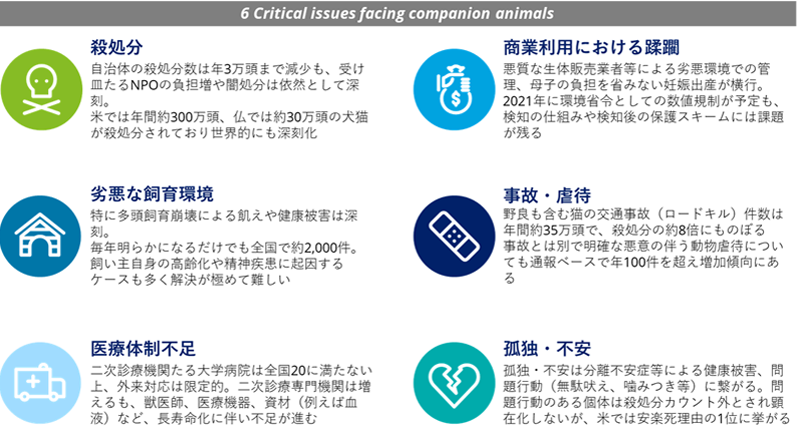

一方その陰で、ペットの生命、尊厳や健康を脅かす社会課題が顕在化・深刻化し、十分な対策が打たれていないことを、筆者は見逃せない課題と捉えている。

殺処分や商業利用における蹂躙(不適切な繁殖など)、劣悪な飼育環境や事故・虐待は依然として存在し、昨今ではペットの長寿命化に伴う医療体制不足や、核家族・共働き世帯の増加に伴うペットの孤独・不安の問題も顕在化する。

これらの社会課題は、残念ながら産業の成長に比例する形で拡大・深刻化してきた。

しかしながら、この「産業が成長する程、不幸なペットが増える」産業構造・ビジネスモデルも、いよいよ終焉の兆しが見えつつある。

例えば欧米では生体販売自体を既に禁止した国もあり、日本でも2021年度に「数値規制」が施行される。犬猫の繁殖・販売業者に対し、飼育施設の広さや、従業員1人あたりの上限飼育数などが定量的に定められる。多数の事業者が、取り扱う頭数を減らすか、設備・従業員数を拡大する等の対応を求められる事になると言う。

これを、リスクではなくチャンス、コストではなく投資と捉える事が重要であると筆者は考える。現に、環境問題など議論が先行する社会課題においては、先進企業はこぞってCO2削減目標や資源循環目標を打ち上げ、それらを追求する事が経済価値にも繋がるような仕組み、即ちルールやエコシステムを作る事に躍起になっている。まさにゲームチェンジが起こっているのだ。

上記の数値規制を受けた事業者としては、例えば「高価でも適切に飼育されたペットを選ぶ」市場を興し、数値規制よりも高い目標・ビジョンを自ら掲げ、支持を得ることで差別化を図るような戦い方も一考ではないだろうか。場合によっては、これまで監視する/される立場だったNGOやNPO、同業他社とも大義を共有し、協業する事も考えられる。

無論、上記生体販売の話はあくまで一例に過ぎない。SDGsの登場により、社会課題解決(≒サステナビリティ)から目を背ける産業・企業は、株主、顧客、従業員などいずれのステークホルダーからも選ばれない現代である。ペット用品やサービス等、如何なるビジネスにおいても「産業が成長する程、人もペットも幸せになる」というCSV(Creating Shared Value)の考えを基軸に据える事が必須となるだろう。