令和2年12月決算会社における税務上の留意事項 ブックマークが追加されました

ナレッジ

令和2年12月決算会社における税務上の留意事項

月刊誌『会計情報』2020年12月号

デロイト トーマツ税理士法人 税理士 栗山 悠太

はじめに

令和2年12月決算を迎える法人については、令和元年度及び令和2年度税制改正の一部が初めての適用を迎える。

令和元年度税制改正では、デフレ脱却と経済再生を確実なものにするため、研究開発税制の見直しなどの措置が講じられている。国際課税では、「BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト」への対応として、外国子会社合算税制の見直しなどが行われている。

また、令和2年度税制改正では、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置が講じられているとともに、連結納税制度の抜本的な見直しが行われた。国際課税では、子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせたスキームを効果的に防止するための措置が講じられている。

以下に令和2年12月決算に影響を与えると思われる主要な項目について、留意事項を解説する。

グループ通算制度(連結納税制度の見直し)

1.見直しの概要

平成14年に創設された連結納税制度は、100%の資本関係の内国法人のグループの所得・欠損を合算・相殺し、その結果である連結所得について連結親法人が納税主体となって代表して申告納税(連結申告)する制度である。グループ内の所得と欠損を相殺することができるため、グループ内の欠損を早期に生かして節税することができるという、いわゆる損益通算が最大のメリットとなっている。

しかし、全体を合算・相殺し、また、一部の計算項目についての配賦計算が行われる仕組みであるため、税務調査等による修正・更正の際にも全社再計算が必要となり、国税当局・納税者共に手間となっていた。

そこで、今回の改正により、損益通算のメリットを残しながら単体申告化するという抜本的見直しが行われることになり、名称も「グループ通算制度」に変更されることになった。グループ通算制度は約2年の猶予期間の後、令和4年4月1日以後開始事業年度から適用される。現行の連結納税制度を適用している企業グループも、それ以降は原則としてグループ通算制度に自動移行する。

また、この抜本的見直しに伴い、従来から連結納税制度選択の足かせとなっていた、子法人の時価評価課税・欠損金の切捨てについて、組織再編税制の考え方が取り入れられ、その対象が縮小された。

以下、公表された内容に基づき、連結納税制度からグループ通算制度への見直しの内容について解説する。

2.損益通算の基本的な仕組み

(1) 損益通算しながら単体申告

連結納税制度においては、連結親法人が納税義務者となり、グループ内に所得の法人と欠損の法人が存在する場合には、それらを合算・相殺したものを連結所得として連結申告することにより損益通算が行われていた。

これに対し、グループ通算制度においては、納税主体はグループ内の各法人とされ、次のプロラタ計算により、欠損法人の欠損金額を所得法人において損金算入することとされている(法法64の5①〜④)。

① 欠損法人の通算前欠損金額の合計額(所得法人の通算前所得金額の合計額を限度)を所得法人の通算前所得金額の比で配分し、所得法人において損金算入する

② 損金算入金額の合計額を欠損法人の通算前欠損金額の比で配分し、欠損法人において益金算入する

例えば、次の図のような計算になる。

(2) 繰越欠損金の通算

(ⅰ)基本的な考え方

繰越欠損金についても、基本的にグループ全体でとらえ、グループ内で通算される点については、連結納税制度と同じである。

具体的には、(1)の損益通算をしてもなお欠損金が残る場合には、これを10年間繰越控除し、基本的にグループ全体の所得から控除できる(基本的に繰越欠損金の共有が可能であり、このようにグループ全体で共有使用される欠損金を「非特定欠損金」と呼ぶ)(法法64の7①)。

一方、グループ通算制度開始・加入前に発生した繰越欠損金のうち、通算グループに持ち込まれ「特定欠損金」とされた金額については、その法人の所得を上限にしか使用できない(法法64の7②)。

以下、グループ通算制度における繰越欠損金控除の計算方法について説明するが、これらの計算に当たっては、当事業年度開始日前10年以内に開始した親法人事業年度に対応する事業年度(以下「発生年度」)に発生した繰越欠損金について、発生年度の古い順に、特定欠損金⇒非特定欠損金の順に控除計算を行う(法法64の7①)。

(ⅱ)損金算入限度額

その法人が更正法人等に該当する場合、又は通算グループ内の全社が中小法人等のみ又は新設法人のみである場合を除き、欠損控除前所得金額(損益通算後)の50%相当額(注)の合計額が繰越欠損金控除の上限(以下「損金算入限度額」)とされる(法法57①)。

(注)更生法人等については、欠損控除前所得の金額の100%(更生法人等の判定は各法人について行う)。また、通算グループ内の全て法人が中小法人等のみ又は新設法人のみである場合は、欠損控除前所得の金額の100%(法法57⑪)。

(ⅲ)特定欠損金の控除計算

特定欠損金額の控除額は、以下の算式により算出される(法法64の7①三イ)。

特定欠損金は、その法人の欠損控除前所得金額を上限に控除される限定付き欠損金であり、それぞれの①特定欠損金残高(欠損控除前所得金額の残額を上限)を控除可能性のある金額として捉えた上、②通算グループ全体の損金算入限度額合計の残額を①の比率で配分して控除額が決定される。

(注)

● 「②通算グループ全体の損金算入限度額合計の残額」…(ⅱ)で求めた損金算入限度額の通算グループ全体の合計額からより古い発生年度の繰越欠損金控除に使用された金額を控除した金額

● ①括弧書及び③分母の中の「欠損控除前所得金額の残額」…欠損控除前所得金額からより古い発生事業年度の繰越欠損金控除に使用された金額を控除した金額

(ⅳ)非特定欠損金の配賦・控除計算

非特定欠損金については、通算グループ全体で共有して使用することを前提に控除額を算出する。

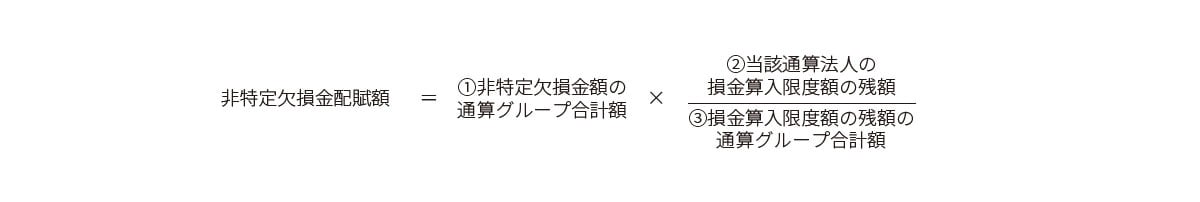

まず、第1ステップとして、①非特定欠損金の通算グループ合計額を、②各通算法人の損金算入限度額の残額の比で配賦する(法法64の7①二ハ)。

(注)

● 「②当該通算法人の損金算入限度額の残額」…(ⅱ)で求めた損金算入限度額から、より古い発生年度の繰越欠損金控除及び同じ発生年度の特定欠損金控除に使用された金額を控除した金額

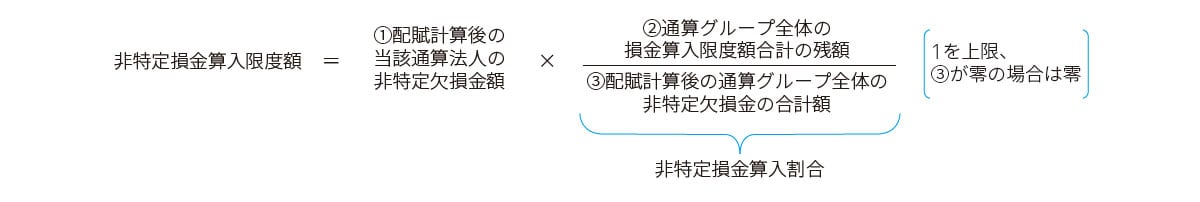

第2ステップとして、③通算グループ全体の非特定欠損金の合計額のうち、②通算グループ全体の損金算入限度額合計の残額までの金額の比率を求め、これを非特定欠損金としての控除比率(非特定損金算入割合)として把握する。この非特定損金算入割合を、第1ステップで各法人に配賦された非特定欠損金額①に乗ずると、各通算法人における非特定欠損金の損金算入金額が算出される(法法64の7①三ロ)。

(3)修更正時の処理

連結納税制度における修更正は、1社でも数字が変更になると全社やり直しになるという点で手間がかかっていた。そのため、グループ通算制度においては、損益通算・繰越欠損金の通算によりグループ内他法人と授受した金額は期限内申告書のものに固定し、修更正は対象法人1社についてのみにおいて行うこととされた(法法64の5⑤、64の7④⑤)。ただし、これらを悪用し、欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を帰属させるため、あえて誤った当初申告を行うなど、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、税務署長は、上記の取扱いを適用しないで、全体を再計算することができることとされている(法法64の5⑧、64の7⑧二))。

(4)税効果相当額の授受

連結納税制度においては、連結親法人がグループ全体の連結法人税額を納付するが、それぞれの法人の内訳として連結法人税個別帰属額が計算されていた。そして、全体の金額を負担した連結親法人と各法人との間でその負担額の精算をするかどうかは任意とされており、それをグループ内で精算したとしても益金・損金を構成しないこととされていた。

これに対し、グループ通算制度においては、各法人が単体申告するため、連結法人税個別帰属額のような考え方はない。しかし、損益通算・欠損金の通算により他法人の欠損を自社の所得から控除することがあるため、その損益通算・欠損金の通算の規定その他通算法人のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税・地方法人税の額に相当する金額として通算法人間で授受される金額(通算税効果額)については、従来同様に益金・損金を構成しないこととされている(法法26④、38③)。

3.その他基本的な仕組み

その他の基本的な仕組みは、連結納税制度とおおむね同様とされ、次のとおりである。

4.グループ通算制度開始・加入

(1) 制度適用開始・加入時の時価評価・欠損金等の取扱いの概要

連結納税制度の適用を開始する場合、又は子法人が新たに加わる場合、納税単位が変わるため、参加する法人はその直前に保有資産の時価評価を行って含み損益を清算し(時価評価課税)、繰越欠損金の切捨てを行うこととされていた。

ただし、連結親法人にとっては納税義務者であることに変更はないことから、上記の時価評価課税・欠損金切捨ての対象外とされ、連結納税に持ち込んだ繰越欠損金は「非特定連結欠損金」として、連結グループ全体の連結所得から控除できることとされていた。

また、子法人についても、一定の要件を満たす特定連結子法人(グループ内新設子法人、適格株式交換等完全子法人など)については、時価評価課税・欠損金切捨ての対象外とされていた(ただし持ち込んだ繰越欠損金についてはその法人の個別所得を上限に控除される「特定連結欠損金」になる)。

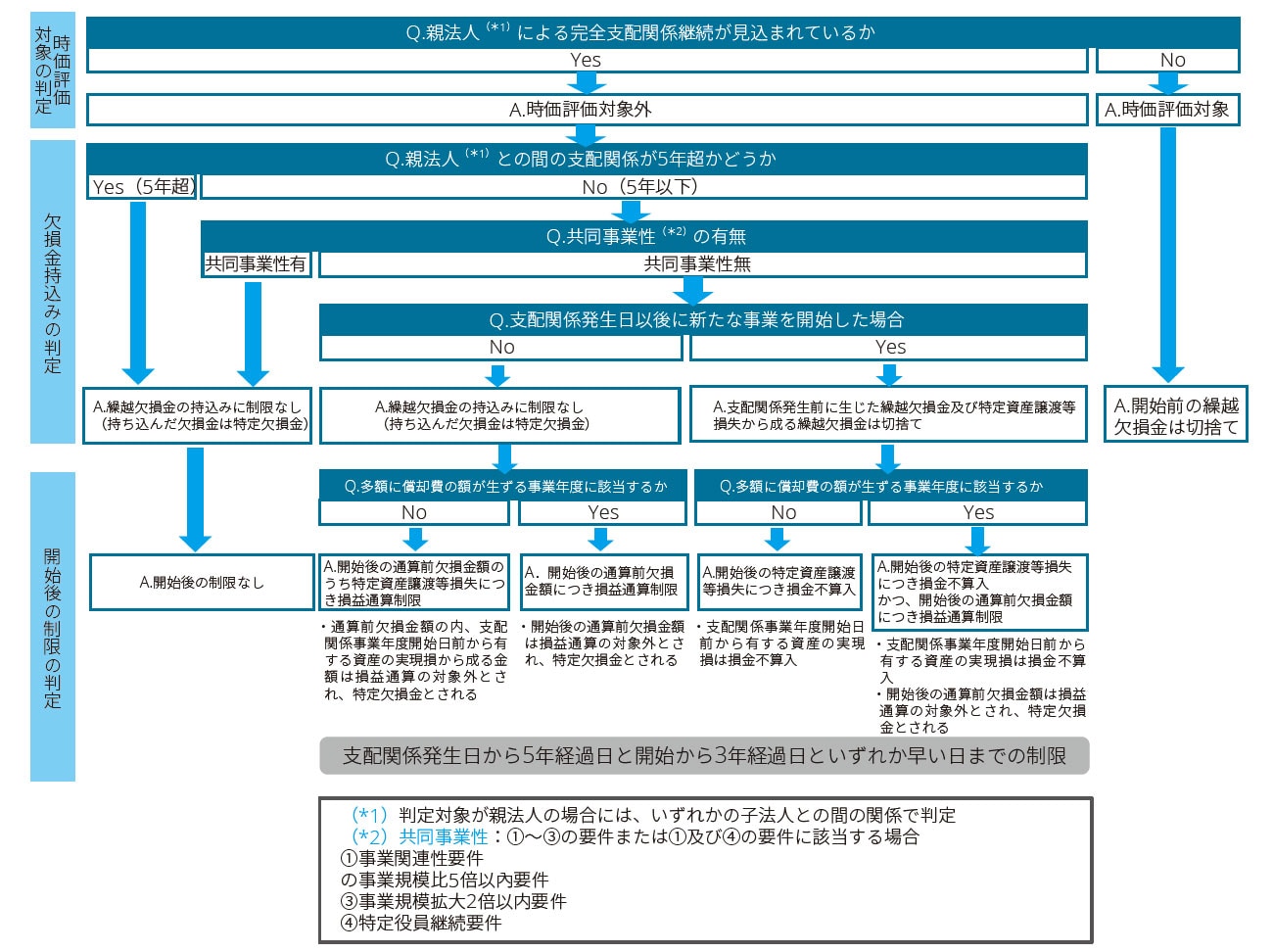

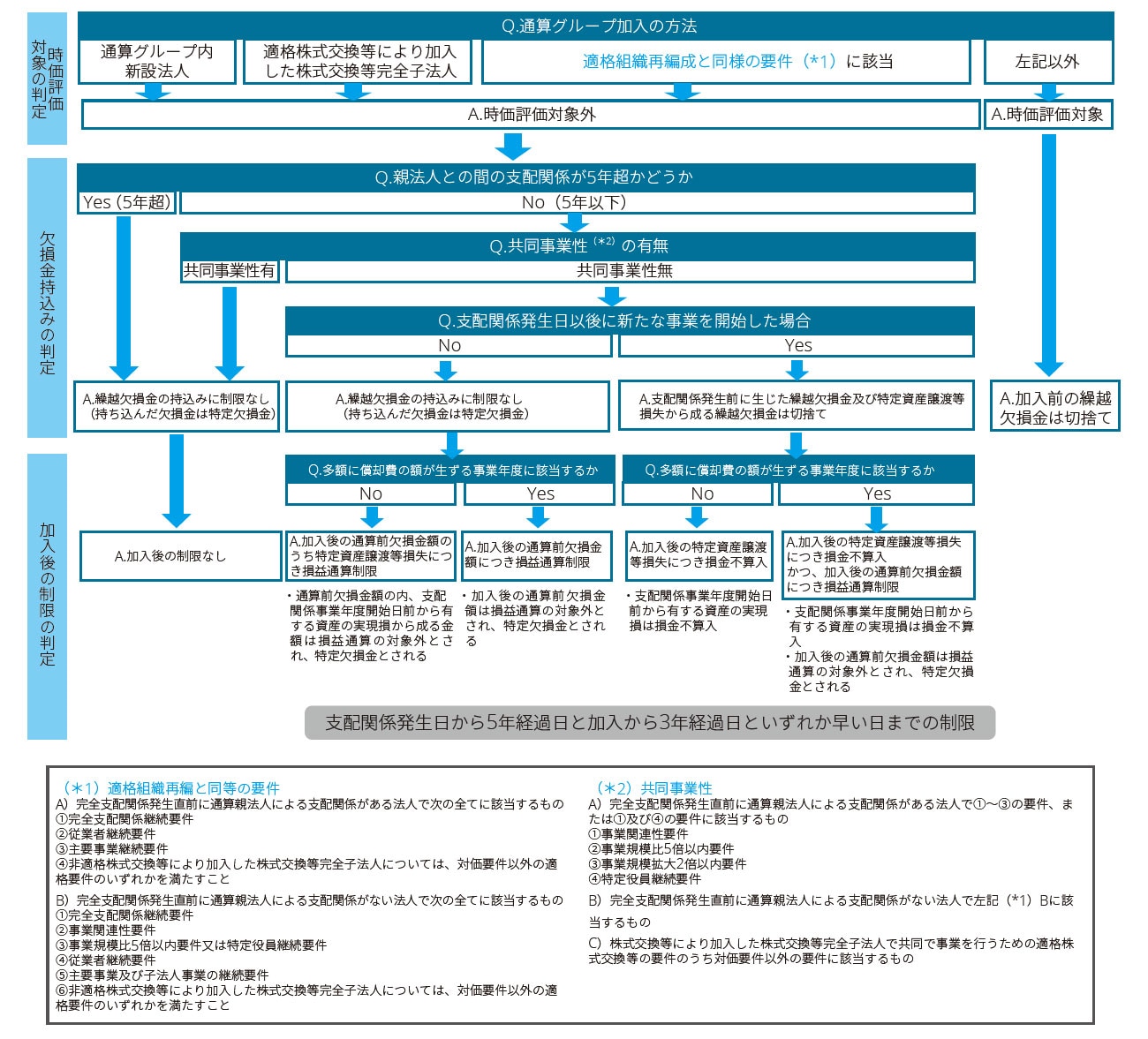

グループ通算制度においては、開始・加入時の時価評価課税・欠損金切捨ての対象について、組織再編税制の考え方を取り入れることにより、その対象が縮小される。すなわち、従来は主に100%保有化した手法により時価評価課税・欠損金切捨ての有無が判断されていたのに対し、グループ通算制度においては、時価評価課税については適格組織再編と同等の要件を満たしているかどうか等により判定され、欠損金切捨てについても、支配関係が5年超継続しているか、共同事業性があるかどうか等により判断されることになる。この変更により、従来は株式買取りにより100%保有化した場合には必ず時価評価課税・欠損金切捨ての対象となっていたものが、要件を満たせば対象外になり得ることになったのである。

ただし、親法人については、連結納税制度においては納税義務者として特別扱いされていたのに対し、グループ通算制度への移行により基本的に子法人と同列に扱われることになった、すなわち、時価評価課税・欠損金切捨ての対象外になるためには一定の要件を満たすことが必要になるほか、繰越欠損金を持ち込めた場合にも特定欠損金とされ、親法人の所得を上限に控除をすることになる(SRLYルール(注))。親法人については連結納税に比べ納税者不利な改正といえる。

(注)欠損金の繰越控除を自己の所得の範囲内に限定するルールをSRLYルール(Separate Return Limitation Year Rule)と呼ぶ。

(2)制度適用開始時の時価評価・欠損金等の切捨て

制度適用開始時の保有資産の時価評価及び含み損益・開始前欠損金の制限の対象と内容は次の図のとおりである。

(3)子法人加入時の時価評価・欠損金の切捨て等

次に、損益通算グループに子法人が加入する場合についての保有資産の時価評価及び含み損益・加入前欠損金の制限の対象と内容は次の図のとおりである。

(4)完全支配関係の継続が見込まれない子法人株式の時価評価

グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入をする子法人で、親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式については、租税回避防止等の観点から、株主において時価評価により開始又は加入直前の事業年度に評価損益を計上することとされる(損益通算をせずに2カ月以内に通算グループから離脱する法人を除く)(法法64の11②、64の12②)。

(5)加入時のみなし事業年度の特例

通算親法人との完全支配関係を生じ通算グループに加入する子法人は、原則として、連結納税と同様に、その完全支配関係を有することとなった日の前日までのみなし事業年度を設ける必要がある(法法14④一)。

ただし、子法人が通算親法人との完全支配関係を期中に有することとなった場合に、一定の書類を所轄税務署長に提出したときは、その完全支配関係を有することとなった日(以下「加入日」)の前日の属する月次決算期間又は会計期間の末日まででみなし事業年度を区切るという特例を適用することができる(法法14⑧)。

従来から、加入日の前日の属する月次決算期間の末日までで区切る特例は存在したが、会計期間の末日までとする特例が追加されている。

5.通算グループからの離脱

(1)離脱時の時価評価

連結納税制度では、連結納税グループから離脱する法人についての資産の時価評価は行うことはなかった。グループ通算制度では、次の場合には、それぞれ次の資産について、直前の事業年度において時価評価損益の計上を行うこととされている(損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人等を除く)(法法64の13)。

イ)主要な事業を継続することが見込まれていない場合(離脱の直前における保有資産の時価が簿価を超える場合として政令で定める場合を除く):固定資産、土地等、有価証券(売買目的有価証券等を除く)、金銭債権及び繰延資産(帳簿価額が1,000 万円未満のもの及びその含み損益が資本金等の額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額未満のものを除く)

ロ)帳簿価額が10 億円を超える上記イ)の資産の離脱後の譲渡等による損失を計上することが見込まれ、かつ、その法人の株式の譲渡等による損失が離脱後に計上されることが見込まれている場合:その資産

(2)離脱時の投資簿価修正

連結納税制度においては、連結納税グループ内で二重課税・二重控除を回避するため、連結子法人株式簿価を調整する投資簿価修正制度があったが、この投資簿価修正制度は、グループ通算制度においては以下のように改組される(法令119の3⑤)。なお、損益通算をせずに2カ月以内に通算グループから離脱する法人については適用されない。

6.各個別制度の取扱い

所得の調整計算・税額控除の計算の個別制度の取扱いについては、連結納税制度では法人ごとに計算した結果を合算する項目もある一方、グループ全体で計算する項目もあった。グループ通算制度では単体申告となることから、個別計算が原則となるが、一部の項目に全体計算の考え方が残される。なお、本稿では概要のみにとどめるため、詳細は法人税法及び施行令を確認されたい。

(1) 全体計算の考え方が残される項目

例外的に全体計算の考え方が残される項目のうち、主なものは次のとおりである。

- 外国子会社配当等の益金不算入制度(法令22の4①)

- 中小判定:次の制度における中小法人の判定について、通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合には、通算グループ内の全ての法人が中小法人に該当しないこととされる

▶貸倒引当金(法法52①イ)

▶欠損金の繰越控除(法法57 11一、三、59⑤)

▶軽減税率(法法66⑥、⑦)

▶特定同族会社の特別税率の不適用(法法67④)

▶中小企業等向けの各租税特別措置(措法42の4④他)

- 外国税額控除(法法69⑭)

- 試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)(措法42の4⑧)

- 租税特別措置法における適用除外事業者(措法42の4④他)

(2) グループ法人税制が改正され、単体納税でもグループの考え方が取り入れられる項目

次の項目は、個別計算にはなるが、個別計算の方法についてグループの考え方が取り入れられる。なお、単体納税を適用している法人の計算内容についても同様に変更になる。

- 受取配当等の益金不算入制度(法法23④〜⑥)

- 貸倒引当金(法法52⑨二)

- 資産の譲渡に係る特別控除額(措法65の6)

(3) 通算グループ内の子法人株式評価損益・譲渡損益の不計上

租税回避防止等の観点から、以下については計上しないこととされる。なお、グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後、損益通算をせずに2カ月以内に通算グループから離脱する法人については適用されない。

- 通算グループ内の子法人株式の評価損益(法法25④、33⑤)

- 通算グループ内の他の法人に対する子法人株式の譲渡損益(法法61の11⑧)

7.適用関係

(1)施行

グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(改正法附1五ロ、14)。

(2)既に連結納税制度を適用している場合

令和4年3月31日における連結親法人及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日における連結子法人についての連結納税制度の承認は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においてはグループ通算制度の承認とみなされ(改正法附29①)、グループ通算制度に自動移行する。

ただし、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出することにより、連結納税制度の適用を終了し、グループ通算制度を適用しない単体納税法人となることができる(改正法附29②)。

連結納税制度からグループ通算制度に自動移行した場合には、以下をはじめとする必要な経過措置が設けられている。

- 連結納税制度における連結欠損金個別帰属額はグループ通算制度における繰越欠損金とみなされる(改正法附20①⑦)

- 上記のうち、特定連結欠損金個別帰属額は、グループ通算制度における特定欠損金額とみなされる(改正法附28③)

法人課税一般

1.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の見直し

(1)改正の概要

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度は、平成29年度税制改正において試験研究費の額の増加を促進する観点から、総額型の税額控除割合を試験研究費の増減割合に応じて算出することとされた。令和元年度税制改正では、さらに研究開発の質を向上させ、積極的な研究開発投資を促す観点から、制度の見直しが行われている。

改正による主要な変更点を、下記(2)以降で解説する。

(2)試験研究費の総額に係る税額控除制度の見直し

試験研究費の総額に係る税額控除制度について、1)税額控除割合の見直し、2)研究開発を行うベンチャー企業の控除税額の上限の特例の創設、3)試験研究費割合が10%を超える場合における税額控除額の上限の特例の見直し、4)その他の改正が行われている。

改正の概要は次の表のとおりであり、変更点については以下1)〜4)で解説する(中小企業者等については下記(3)参照)。

1)税額控除割合の見直し

試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合が0.3で逓増することとなる税額控除割合カーブの転換点が、増減試験研究費割合8%超(改正前:5%超)に見直され、増減試験研究費割合が8%以下である場合における税額控除割合の算式が、9.9%-( 8 %-増減試験研究費割合)×0.175(改正前: 9 %-( 5 %-増減試験研究費割合)×0.1)に、見直された(措法42の4①一・二)。

また、税額控除割合の上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限が、令和3年3月31日まで2年延長されている(措法42の4③一)。

2)研究開発を行うベンチャー企業の控除税額の上限の特例の創設

試験研究費の総額に係る税額控除制度の適用を受けようとする法人(適用事業年度終了の日において大法人の100%グループ法人に該当する法人等を除く)が、次の要件を満たす場合には、税額控除額の上限が、調整前法人税額の40%(原則:25%)に引き上げられる(措法42の4②)。

(研究開発を行うベンチャー企業の要件)

① 適用年度がその法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること

② 適用事業年度終了の時において、翌期繰越欠損金額があること

3)試験研究費割合が10%を超える場合における税額控除額の上限の特例の見直し

平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費割合が10%を超える場合には、試験研究費の総額に係る税額控除制度における税額控除割合は、上記1)により算出した割合に、次の算式による控除割増率を乗じて計算した割合とを合計した割合とされる(措法42の4①・③二)。なお、控除税額の上限は1)と同様14%(原則:10%)となる。

(控除割増率)

(試験研究費割合-10%)×0.5 (10%を上限)

4)その他

試験研究費の総額に係る税額控除制度における控除税額の上限(調整前法人税額の25%又は40%)に、当期の法人税額に(試験研究費割合-10%)×2(10%を上限)を乗じた金額を上乗せする特例の適用期限が、令和3年3月31日まで2年延長されている (措法42の4①・②・③二)。

(3)中小企業技術基盤強化税制

中小企業者等については、従来から特例が設けられており、その内容が以下のとおり改正されている。変更点については、以下1)〜3)において解説する。

1)増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例の見直し

上記(2)1)と同様に、税額控除割合が0.3で逓増することとなる税額控除割合カーブの転換点が、増減試験研究費割合8%超(改正前:5%超)に見直された(税額控除割合の上限:17%)。控除税額の上限の特例と併せて、この特例の適用要件について増減試験研究費割合が8%を超える場合(改正前:5%を超える場合)とされるとともに、その適用期限が、令和3年3月31日まで2年延長されている (措法42の4④・⑤)。

2)試験研究費割合が10%を超える場合における税額控除額の上限の見直し

上記(2) 3)と同様に、試験研究費割合が10%を超える場合に税額控除割合を割り増す措置が講じられている(措法42の4⑥)。

3)その他

上記(2) 4)と同様に、控除税額の上限(調整前法人税額の25%)に、当期の法人税額に(試験研究費割合-10%)×2(10%を上限)を乗じた金額を上乗せする特例措置(上記1))の適用を受けない場合に限る)の適用期限が、令和3年3月31日まで2年延長されている (措法42の4⑥)。

(4)特別試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し

特別試験研究費に係る税額控除(オープンイノベーション型)について、対象範囲の拡充、税額控除率・控除上限の引き上げ及び運用の明確化が図られている。

(5)高水準型税額控除制度の廃止

上記(2) 3)の改正に伴い、平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る税額控除制度(いわゆる高水準型)は、適用期限(平成31年3月31日)をもって廃止された。

(6)適用関係

上記の改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する(改正法附則48、改正措令附則16)。

2.オープンイノベーション促進税制の創設

事業会社による一定のベンチャー企業への出資に対し、出資の一定額の所得控除(損金算入)を認める措置が設けられる。制度の利用に際しては、経済産業大臣による確認や、一定期間内に出資した株式を処分等した場合に取り戻し(益金算入)等を行うこととされる(措法66の13、68の98)。

本制度の具体的な適用要件、損金算入額及び益金算入額は次の各表のとおりである。

3.5G導入促進税制の創設

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入*1を行う同法の認定導入事業者に該当するものが、令和2年8月31日から令和4年3月31日までの間に、認定特定高度情報通信技術活用設備*2の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、その取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができることとされる。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限とされる(措法42の12の5の2、68の15の6の2)。

課税特例の内容は、次の表のとおりである。

4.租税特別措置規定の見直し等

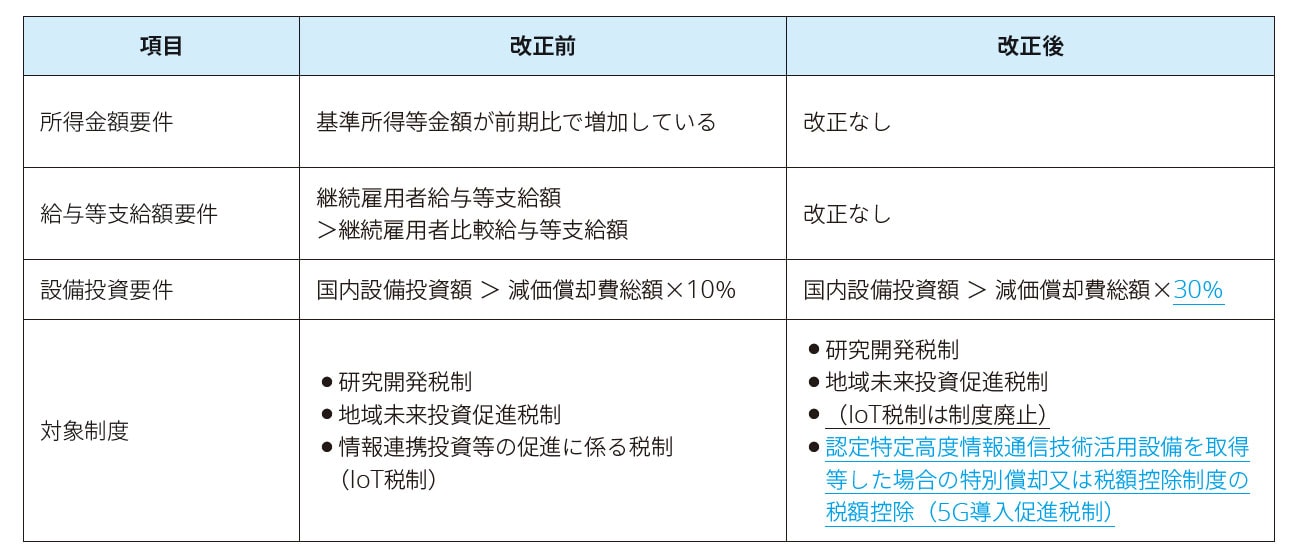

(1) 租税特別措置の適用要件の見直し

大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を適用できないこととする措置について、以下の見直しが行われる(措法42の13、68の15の8、附則78)。

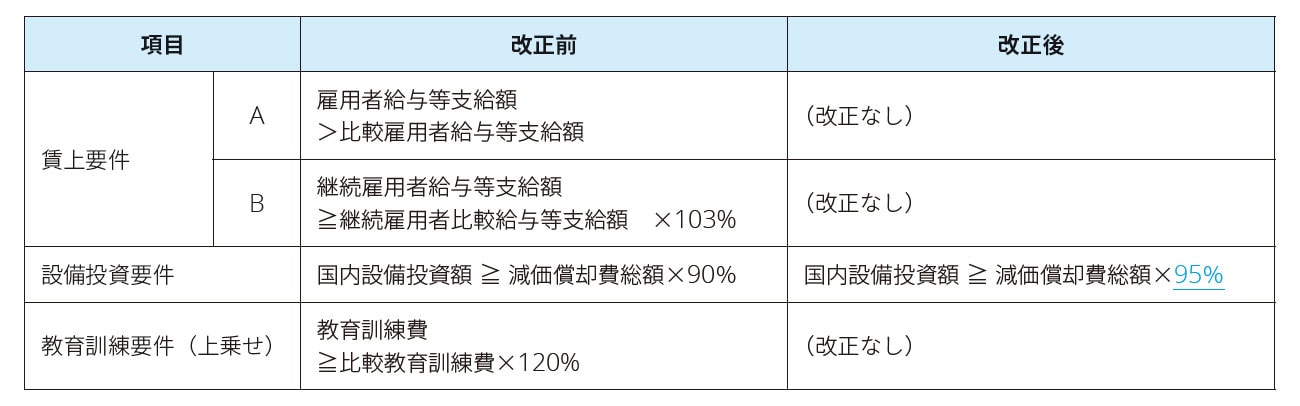

(2)賃上げ・投資促進税制の見直し

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度(賃上げ・投資促進税制)における国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件(設備投資要件)について、当期償却費総額の95%以上であることとされる(措法42の12の5、68の15の6、附則78)。なお、地方税も同様の改正が行われる。

(3)接待飲食費に係る損金算入特例の見直し

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100億円を超える法人が除外される上、その適用期限が2年延長される(措法61の4、68の66、附則78)。

資本金の額等に応じた各種特例制度の適用関係は、次の表を参照されたい。なお、接待飲食費に係る特例の「資本金の額等」とは税務上の資本金である「資本金等の額」ではなく、当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人においては、政令で定める金額)をいう。

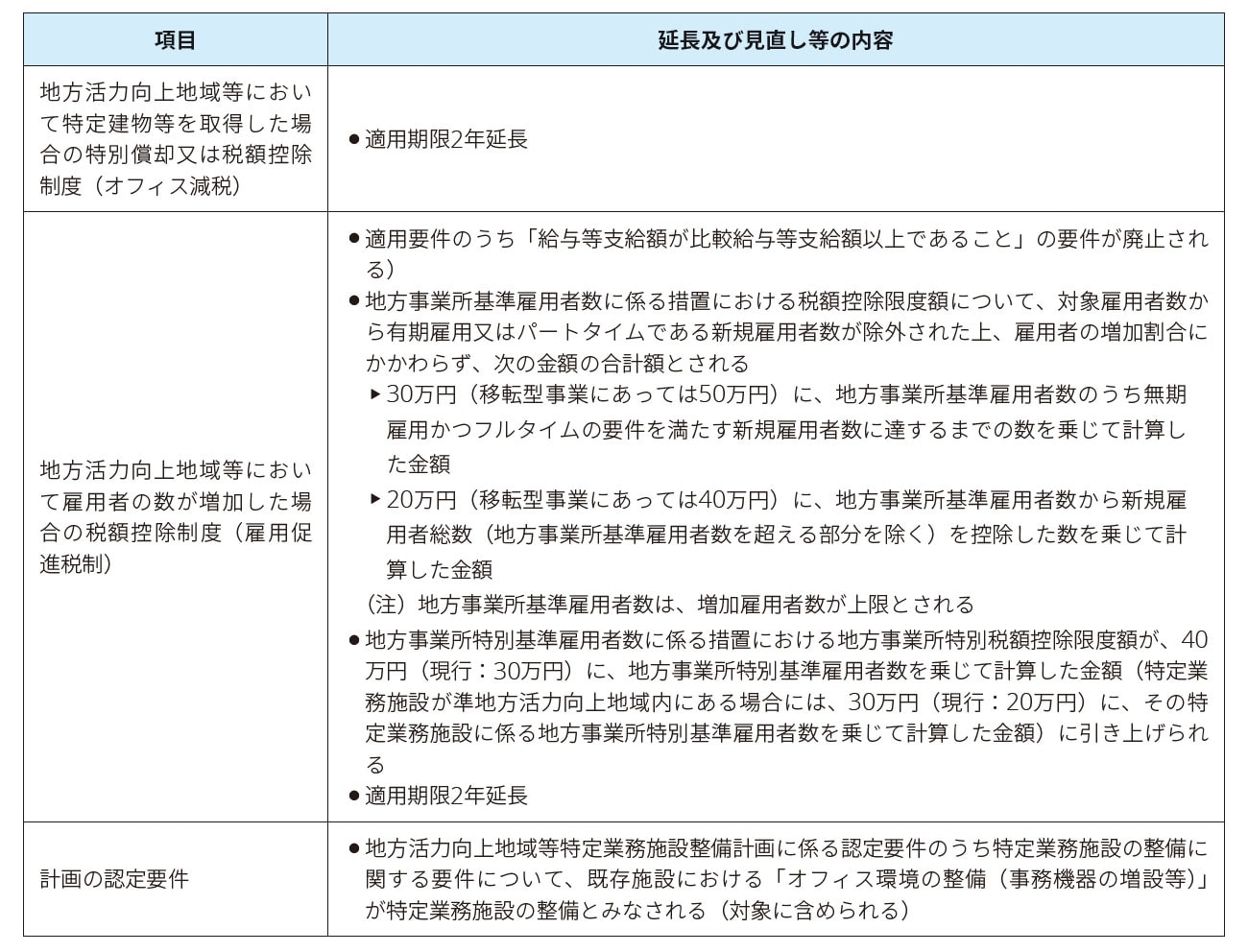

(4)地方拠点強化税制の見直し

地方拠点強化税制について、次の表のとおり、移転型事業による雇用の増加に対するインセンティブ強化等の見直しが行われる(措法42の11の3、42の12、附則82、地法附8⑨ )。

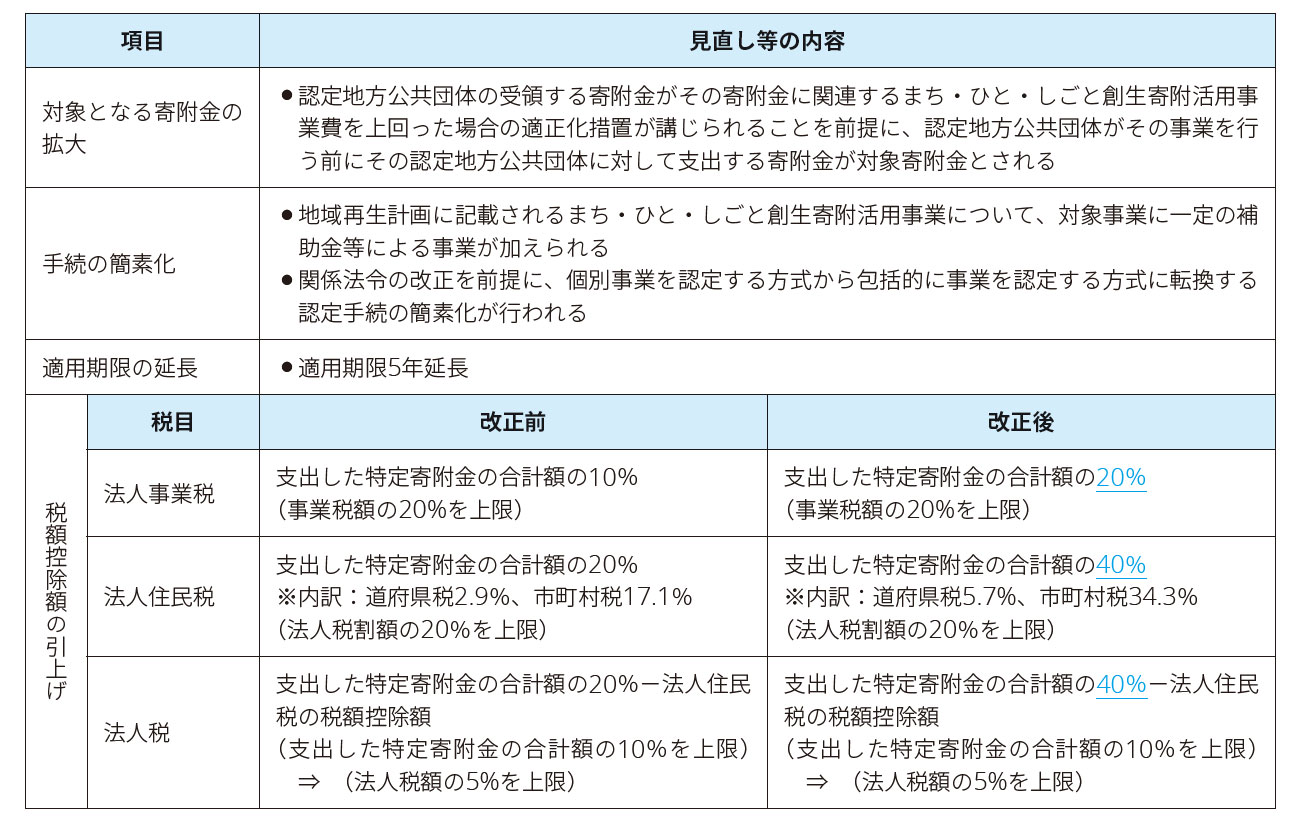

(5)企業版ふるさと納税制度の見直し

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度について、手続の抜本的簡素化・迅速化及び税額控除割合の引上げが行われた上で、適用期限が5年延長される(措法42の12の2、附則83、地法附8の2の2、9の2の2)。

消費課税

1.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

(1) 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し

① 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認められないこととされる(消法30、35の2)。

この取扱いは、居住用賃貸建物の取得については、本来住宅の賃料(非課税売上)に対応する課税仕入れとして仕入税額控除が制限されるところ、金地金等の取引を用いて恣意的に課税売上割合を高めることにより仕入税額控除を受けることを抑制し、事業実態及び仕入税額控除制度の趣旨から鑑みて適切な処理を行うことを目的としている。

ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされる。

② 上記①により仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整される。

(2)貸付けに係る用途が不明である場合における取扱い

住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税が非課税とされる(消法 別表第一)。

(3)高額特定資産の取得による事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用制限措置の対象拡大

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置(※1)の対象範囲に、高額特定資産である棚卸資産が、棚卸資産の調整措置(※2)の適用を受けた場合が含まれる(消法12の4、37③四)。

この取扱いは、免税事業者である課税期間において高額特定資産を取得し、その後課税事業者となった課税期間において棚卸資産の調整措置による仕入税額控除の適用を受け、さらにその後免税事業者となった課税期間に当該高額特定資産を売却した場合に、取得に係る仕入税額控除の適用は受けるものの、売却に係る消費税額は納付されないという租税回避的な行為が問題となっていたため、その抑制を目的としている。

(※1)高額特定資産を取得した場合には、取得をした課税期間から3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置。

(※2)免税事業者が課税事業者となった場合に、その課税期間に免税事業者であった期間の課税仕入れによる棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産を課税事業者となった課税期間の課税仕入れに係るものとみなしてその棚卸資産に係る消費税額を調整する措置。

(4)適用関係

(1)の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、(2)の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、(3)の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用される。ただし、上記(1)の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用されない。

国際課税

1.子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせたスキームへの対応

令和2年度税制改正では、法人が一定の支配関係にある外国子会社等から一定の配当等(みなし配当を含む)の額を受ける場合において、外国子会社配当益金不算入の規定等の適用により、益金不算入となる金額があるときは、その益金不算入となる金額相当額をその子会社株式等の帳簿価額から減額する特例(以下「子会社株式簿価減額特例」又は「本特例」)が創設された。この特例は、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせることにより、経済実体の伴わない税務上の損失の創出を防止することを目的としている。

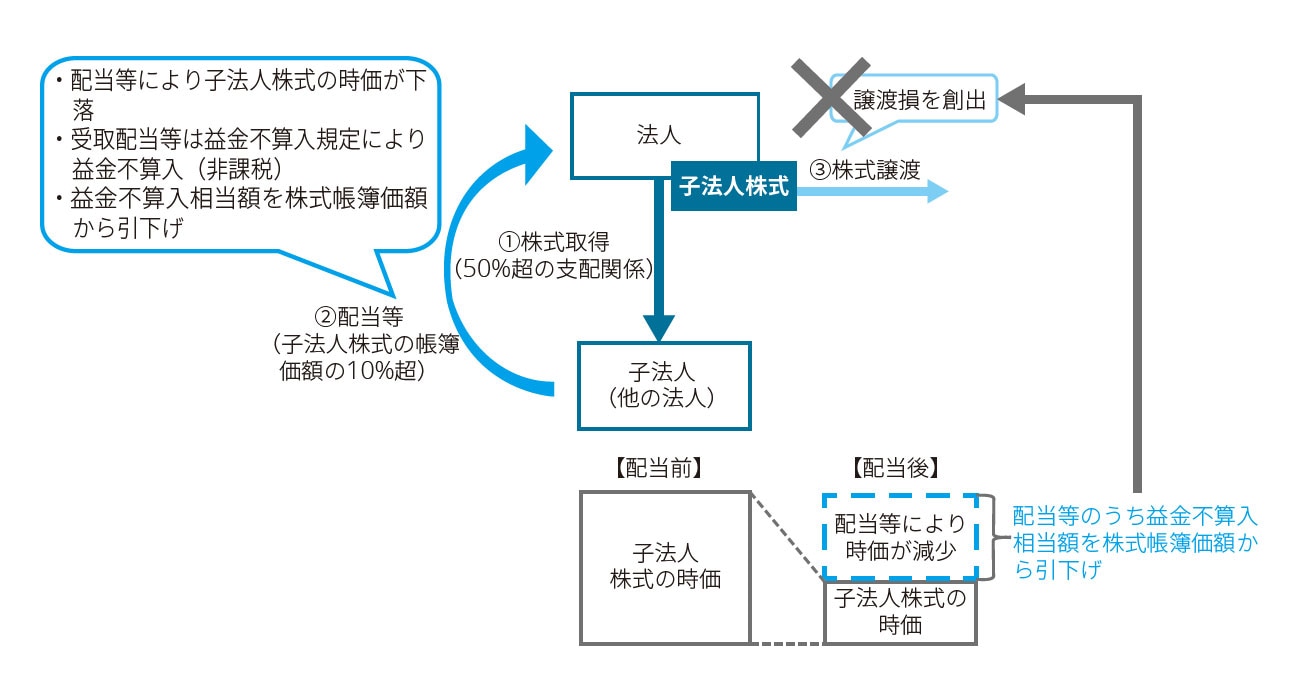

現行制度では、法人が①子会社株式を取得した後に、②子会社から配当を非課税(受取配当等の益金不算入規定の適用)で受け取るとともに、③配当により時価が下落した子会社株式を譲渡して譲渡損失を創出させるというスキームが可能となっている。当該スキームの概略図は以下のとおりである。

このような子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせたスキームを効果的に防止するため、次のような特例が創設された。

(1) 本特例の対象となる配当等と株式等の帳簿価額の引下げ(子会社株式簿価減額特例)

内国法人が他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を除く)から配当等の額を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等(※1)において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係(※2)がある場合に限る)において、対象配当等の額(※3)及び同一事業年度内配当等の額(※4)の合計額が、これらの配当等の額に係る各基準時(※5)の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の帳簿価額のうち最も大きいものの10%相当額を超えるときは、これらの配当等の額のうち益金不算入相当額(※6)が、その株式等の帳簿価額から引き下げられることとなる(法令119の3⑦)。

(※1)「決議日等」とは、剰余金の配当剰余金の配当等に係る決議の日その他一定の日をいう(法令119の3 ⑨一)。

(※2)「特定支配関係」とは、次に掲げる関係をいう(法令119の3⑨二)。

●当事者間の支配関係(一の者が法人の発行済株式等の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式若しくは配当等議決権又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下「直接支配関係」)等をいう。)

●一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係

(※3)「対象配当等の額」とは、その受ける配当等の額から法法61の2⑰の適用がある完全支配関係内みなし配当等の額を除いた金額をいう。

(※4)「同一事業年度内配当等の額」とは、対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日からその受ける直前までに当該他の法人から受ける配当等の額をいう。

(※5)「基準時」とは、剰余金の配当等を受ける者を定めるための会社法第124条第1 項に規定する基準日その他一定の日をいう(法令119の3⑨三)。

(※6)「益金不算入相当額」とは、以下の益金不算入規定により益金不算入とされる金額に相当する金額をいう。

●法法23①(受取配当等の益金不算入)

●法法23の2①(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

●法法62の5④(現物分配による資産の譲渡)

本特例の概略図は、以下のとおりである。

上図のとおり、子法人からの配当等による子法人株式の時価の下落に対して、配当等の額のうち益金不算入となる金額を株式等の簿価から引き下げることとなる。これにより子法人株式の譲渡による株式等譲渡損の創出を封じる特例となっている。

(2)本特例が適用されない場合(適用免除基準)

次の①〜④のいずれかに該当する場合は、本特例の対象から除外される。

①内国株主割合要件

他の法人(普通法人に限るものとし、外国法人を除く。)の設立の日から特定支配日(注)までの間において、その発行済株式の総数等の90%以上を内国普通法人若しくは協同組合等又は居住者(以下「内国普通法人等」)が有する場合(当該期間を通じて当該割合が90%以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く)(法令119の3⑦一)

(注)「特定支配日」とは、他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった日をいう。

一定の支配関係の要件を満たす内国普通法人からの配当等の額については、本特例の対象外とされる。

②特定支配日利益剰余金額要件

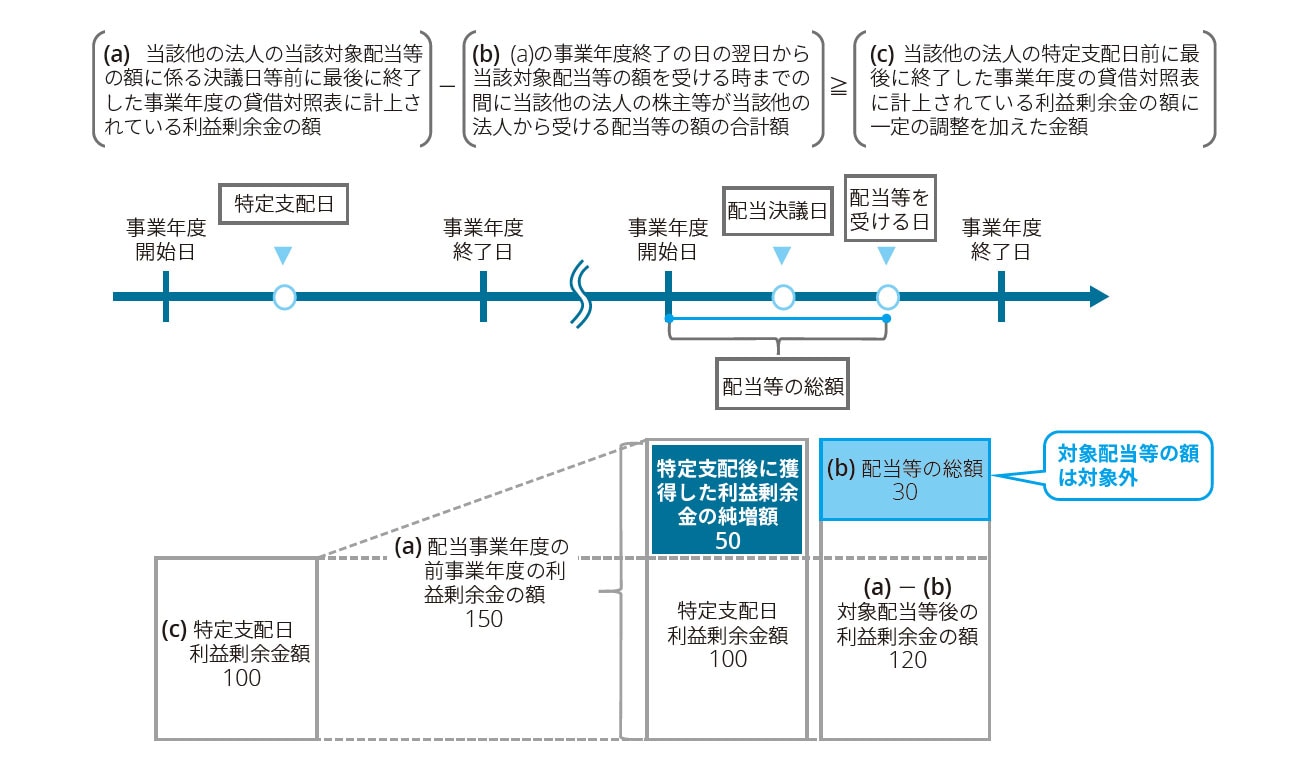

下記の(a)「当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額」から、(b)「(a)の事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額」を減算した金額が、(c)「当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に一定の調整を加えた金額」以上である場合における当該他の法人から受ける対象配当金額(法令119の3⑦二)

上図のとおり、特定支配日から獲得した利益剰余金の純増額を原資として支払う配当等であれば、本特例により防止を意図しているスキームに該当する可能性は低いと考えられるため、本特例の対象外とされる。

③10年超支配要件

特定支配日から対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超える場合(法令119の3⑦三)

④金額要件

対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が2,000 万円を超えない場合(法令119の3⑦四)

(3)株式等の帳簿価額から減算する金額に関する特例計算

本特例の適用による他の法人の株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額(注1)に達するまでの金額とすることができる(別表8(3)の添付及び一定の書類の保存をしている場合に限る。)こととされる(法令119の3⑧、法規27①)。

(注1)特定支配後増加利益剰余金額超過額とは、特定支配日から対象配当等の額を受ける時までの間に他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額(支配後配当等の額)が、特定支配後増加利益剰余金額(注2)を超える部分の金額に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち上記(1)の適用に係る金額を控除した金額をいう。

(注2)次の(a)の金額に(b)の金額を加算した金額から(c)の金額を減算した金額をいう。

(a)他の法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額

(b)特定支配日から対象配当等の額に係る決議日等の属する他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額

(c)他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該他の法人の当該特定支配日の属する事業年度開始の日以後に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日前であるものに限る。)がある場合には、当該配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額を減算した金額)

上記の(2)適用免除基準の②特定支配日利益剰余金額要件と同様に、特定支配日から獲得した利益剰余金の純増額を原資として支払う配当等であれば、本特例により防止を意図しているスキームに該当する可能性は低いと考えられるため、配当等の額のうち増加した利益剰余金に対応する部分は、株式等の簿価の引き下げとなる益金不算入相当額の対象外とすることができることとされる。

(4)適用回避防止規定

本特例の適用を回避することを目的として、合併・分割型分割を用いたスキームや子法人を経由した配当を用いたスキームによりグループ法人間で操作することが考えられる。そこで、本特例の適用回避のスキームを防止するために、適用回避防止規定が設けられている(法令119の3⑪)。

(5)適用関係

上記の改正は、法人が令和2年4月1日(以下「施行日」)以後に開始する事業年度に受ける対象配当等の額について適用される(法令附則5①)。

なお、経過措置として、法人が施行日以後に開始する事業年度に受ける対象配当等の額について、基準時が施行日前に開始した事業年度内である場合には、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時をその対象配当等の額に係る基準時とみなす。この場合において、事業年度開始の時までの間に行われた株式の一部売却等があるときは、当該開始の時において既に保有していない株式に対応する帳簿価額を引き下げることのないよう、他の法人の株式等の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に満たないときの益金不算入相当額は、次の算式により計算した金額とされる(法令附則5 ②)。

2.外国子会社合算税制の見直し

令和元年度改正により、特定外国関係会社の範囲の見直し、外国関係会社がその本店所在地国において連結納税制度を適用している場合及びパススルー事業体を利用している場合における取扱いの明確化、保険業に関連する外国子会社合算税制の規定に係る一定の見直しが行われた。

(1) 特定外国関係会社の範囲の見直し等

ペーパー・カンパニーの範囲から、下記の1) 持株会社である一定の外国関係会社、2) 不動産保有に係る一定の外国関係会社、及び3) 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社が除外される。

1)持株会社である一定の外国関係会社

① 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、下記の要件の両方に該当する場合(措法66の6②二イ(3)、措令39の14の3⑤・⑥、措規22の11②〜④)

●その総資産の帳簿価額の95%超が外国子会社の株式等及び一定の現預金等の資産の帳簿価額であること

●その収入の額の95%超が外国子会社からの剰余金の配当等の額及び一定の預金利子の額であること

(注)上記の「外国子会社」とは、その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する外国法人で、当該外国関係会社による持分割合が25%以上等の要件に該当するものをいう。

② 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、下記の要件の全てに該当する場合(以下「被管理支配会社」)(措法66の6②二イ(4)、措令39の14の3⑦・⑧、措規22の11⑤〜⑧)

●その本店所在地国と同一国に所在する管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営等が行われていること

●当該管理支配会社がその本店所在地国において行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たすこと

●その本店所在地国の法令上、その外国関係会社等の所得が外国法人税の課税対象とされていること

●その総資産の帳簿価額の95%超が特定子会社の株式等及び一定の現預金等の資産の帳簿価額であること

●その収入の額の95%超が特定子会社からの剰余金の配当等の額、特定子会社の株式等の一定の譲渡対価の額及び一定の預金利子の額であること等

(注1)上記の「特定子会社」とは、管理支配会社の本店所在地国と同一国に所在する部分対象外国関係会社又は管理支配会社に係る他の被管理支配会社をいう。

(注2)上記の「管理支配会社」とは、経済活動基準を満たす内国法人に係る他の外国関係会社で、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。

上記1)②には「特定子会社株式等の一定の譲渡対価の額」が含まれているが、1)①には株式譲渡対価が含まれていないことから、1)①の要件を充足した持株会社が株式譲渡を行い一時的に多額の譲渡収入が計上された事業年度については、ペーパー・カンパニー等の該当性に留意する必要があると考えられる。

2)不動産保有に係る一定の外国関係会社

① その本店所在地国と同一国に所在する一定の不動産又は特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、上記1)②の「被管理支配会社」と基本的には類似した一定の要件(資産・収入の判定において不動産に係る金額を用いる等、不動産業に特有の要件を含む)の全てに該当する場合には、ペーパー・カンパニーの範囲から除かれる(措法66の6②二イ(5)、措令39の14の3⑨一、措規22の11⑨〜⑫)。

(注1)上記の「特定子会社」とは、管理支配会社に係る他の被管理支配会社(特定不動産の保有を主たる事業とする一定の外国関係会社)をいう。

(注2)上記の「管理支配会社」の定義は、上記1) ②(注2)と同じ

② その本店所在地国と同一国に所在する管理支配会社が自ら使用する当該同一国に所在する不動産の保有を主たる事業とする外国関係会社で、上記2)①と基本的には類似した一定の要件の全てに該当する場合にも、ペーパー・カンパニーの範囲から除かれる(措法66の6②二イ(5)、措令39の14の3⑨二、措規22の11⑬⑭)。

3)資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社

①特定子会社の株式等の保有、②非関連者から調達した資金の特定子会社への提供又は③その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する一定の不動産の保有のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、上記1)②と基本的には類似した一定の要件(資産・収入の判定において一定の貸付金・不動産に係る金額を用いる等、「資源開発等プロジェクト」に特有の要件を含む)の全てに該当する場合には、ペーパー・カンパニーの範囲から除かれる(措法66の6②二イ(5)、措令39の14の3⑨三、措規22の11⑮〜⑱)。

(注)上記の「特定子会社」とは、その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する持分割合10%以上の外国法人で、管理支配会社等が当該同一国において行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たすものをいう。

(2)外国関係会社がその本店所在地国において連結納税制度を適用している場合及びパススルー事業体を利用している場合における取扱いの明確化

外国において連結納税制度を適用している場合や、LLC等のパススルー事業体(出資者が納税主体となる事業体)を利用している場合の合算課税上の取扱いについて整備が行われ、その取扱いが明確化される。

1)会社単位の合算課税制度における基準所得金額及び適用対象金額の計算方法に関する措置

現地法令基準を用いて適用対象金額を計算する場合の基準所得金額は、外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定から企業集団等所得課税規定を除いた規定を適用して計算した外国関係会社の所得の金額に非課税所得等の金額の調整を加えた金額とされる。また、適用対象金額は、基準所得金額に繰越欠損金額及び納付法人所得税の額に関する調整を加えた金額とされているが、企業集団等所得課税規定に対応して計算規定が整備される(措令39の15②⑤⑥)。

(注)上記の「企業集団等所得課税規定」とは、①連結納税規定: 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課すこととし、かつ、その企業集団に属する一の外国法人のみがその法人所得に関する納税申告書を提出することとするその外国法人の本店所在地国の法令(その本店所在地国が無税国又は一定の免税国にある外国法人については、その本店所在地国以外の国又は地域の法令)をいう。例えば、米国の連結納税制度はこれに該当するが、英国のグループ・リリーフ及びドイツのオルガンシャフトは、上記の要件を満たさないため、これに該当しない。また、第三国における連結納税規定として、例えば、無税国であるバミューダを本店所在地国とする子会社について、米国税法上、連結納税の対象とするような場合も企業集団等所得課税規定に該当する。②パススルー規定: 外国法人の所得をその外国法人の株主等である者の所得として取扱うこととする外国法人の本店所在地国の法令の規定をいう。

2)適用免除基準における租税負担割合の計算方法に関する措置

租税負担割合の計算において、現地法令の規定から企業集団等所得課税規定を除いた規定を適用して計算することとされる(措令39の17の2②)。

3)二重課税調整に関する措置

内国法人が合算課税の適用を受ける場合の外国税額控除の計算は、当該外国法人税に関する法令の規定から企業集団等所得課税規定を除いた規定を適用して計算した外国関係会社の所得の金額につき外国法人税が課されるものとして計算される外国法人税の額(注)とされる(措令39の18①②)。

(注)その本店所在地国が無税国又は一定の免税国であり、かつ、その本店所在地国以外の国において当該本店所在地国以外の国の法人と連結して課税を受ける一定の外国関係会社にあっては、当該本店所在地国以外の国の法令により計算する。

(3)保険業に関連する外国子会社合算税制の規定に係る一定の見直し

保険業に特有の一定の規定に関連して、以下の見直しが行われる。

① ペーパー・カンパニーの判定における保険委託者特例の要件(措令39の14の3①一二、②③④)

② 事実上のキャッシュ・ボックスの範囲(措法66の6②二ハ(1)(2))

③ 対象外国関係会社に係る非関連者基準の判定方法(措令39の14の3㉘五ロハ)

④ 部分合算課税制度における部分適用対象金額の範囲(措令39の17の3⑰⑱)

(4)適用関係

●上記(上記(3)②、(3)④を除く)の改正は、内国法人の平成31年4月1日以後に終了する事業年度の合算課税(外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るものに限る)について適用される(改正法附則58①、改正措令附則26)。

●上記(3)②及び(3)④の改正は、外国関係会社の平成31年4月1日以後に開始する事業年度について適用される(改正法附則58②、改正措規附則12①)。

平成29年度税制改正で導入されたペーパー・カンパニーに対する合算課税は外国関係会社の平成30年4月1日以後開始する事業年度から適用することとされており、特に、米国事業展開において米国子会社間での連結納税適用のための持株会社や、倒産隔離等のためのSPC(契約・資産のみを保有するペーパー・カンパニー)を利用している場合の合算課税リスクが懸念されていたが、本改正により上記(1)の要件を充足する一定の持株会社・不動産保有会社・資源開発等プロジェクトに係る外国関係会社については合算課税の対象外とされる。

以上

*1 一定のシステム導入: 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の認定導入計画に従って実施される同法の特定高度情報通信技術活用システムの導入で、特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたもの。

*2 認定特定高度情報通信技術活用設備:認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たす一定の減価償却資産をいう(措法42の12の5 の2 ①、令27の12の5)。

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。