ナレッジ

第2回 個人と企業の新しい関係-エンプロイー・エクスペリエンス

人事の新「世界スタンダード」~デジタル・イノベーションの中で変革を迫られるHR~

企業側のニーズや期待から制度や施策を設計・実施するのではなく、エンプロイー・エクスペリエンス(従業員への経験価値)を意識して、それらの受け手である従業員起点でマネジメントを考えることが、少子化時代においても優秀な人材を確保する上で欠かせない。個人と企業の新しい関係について解説する。

ポイント

- エンプロイー・エクスペリエンス(従業員への経験価値)を意識して、従業員起点でマネジメントを考えることが、優秀人材を確保する上で欠かせない

- より良い環境を求め、短いサイクルで働く場所を変えることが当たり前になることで、企業の立場は「個人を選ぶ」から「個人に選ばれる」に変化していく

- 人材の流動性が高まると同質化は難しくなる。そのため、今後は、多様なバックグラウンドを持つ個人が、お互いの強みを活かし、効果的に連携できる“場”としての役割が企業に期待されている

- 企業が上記のような変化に対応するためには、以下の3点が必要となる

① 会社としての存在意義・価値観の再認識

② 存在意義・価値観との一貫性がある従業員体験の提供

③ 対話型の組織風土の醸成

1.はじめに

ビジネスの世界では、消費者の目線・起点でサービス・商品を提供する、いわゆる受け手目線の重要性が語られて久しいが、同様のことが組織内のタレントマネジメントにおいても重視されている。企業側のニーズや期待から制度や施策を設計・実施するのではなく、エンプロイー・エクスペリエンス(従業員への経験価値)を意識して、それらの受け手である従業員起点でマネジメントを考えることが、少子化時代においても優秀な人材を確保する上で欠かせない。

エンプロイー・エクスペリエンスを意識する必要性が企業に生まれた背景として、企業が直面しているタレントマネジメントの課題について以下で考察したい。

デジタル化の進展やテクノロジーの進化に伴い、多数のプレイヤーが出現すると同時に相互にネットワークを築き、競争力を高めている。また、個人が持つ情報の種類・量および情報収集スピードが急激に向上している。その結果、従来の産業構造やビジネスモデルが急速に変化しているため、一つの組織や産業でその変化に対応することは難しく、産業横断的に形成されるネットワークがイノベーションやビジネス機会創出にとって欠かせないものとなっている。この傾向は、一過性のトレンドではなく、今後も継続するものと思われる。

次々と変化する課題に対して、内部人材だけでなく外部人材も含めて機動的にアドホックにチームを作る体制を構築し、必要に応じてベストメンバーで課題に対応できることが競争優位性を保つために必要となる。そのためには、これまでのように一つの組織やグループ内で人材を異動させるだけでなく、より多様な能力を持つ人材を求めて組織の壁を越えたネットワークを構築すると同時に、常日頃から人材ポートフォリオをメンテナンスしておかなければならない。

これを可能にするためには、外部のネットワーク人材からも「つながりたい」と思われる企業になる必要がある。企業側の事情を押し付けて我慢を強いる関係ではなく、仕事内容や報酬で相手から“選ばれる”ことで、信頼・協力関係が強化され、価値あるネットワークが構築できる。

2.キャリア設計に対する従業員のニーズ変化

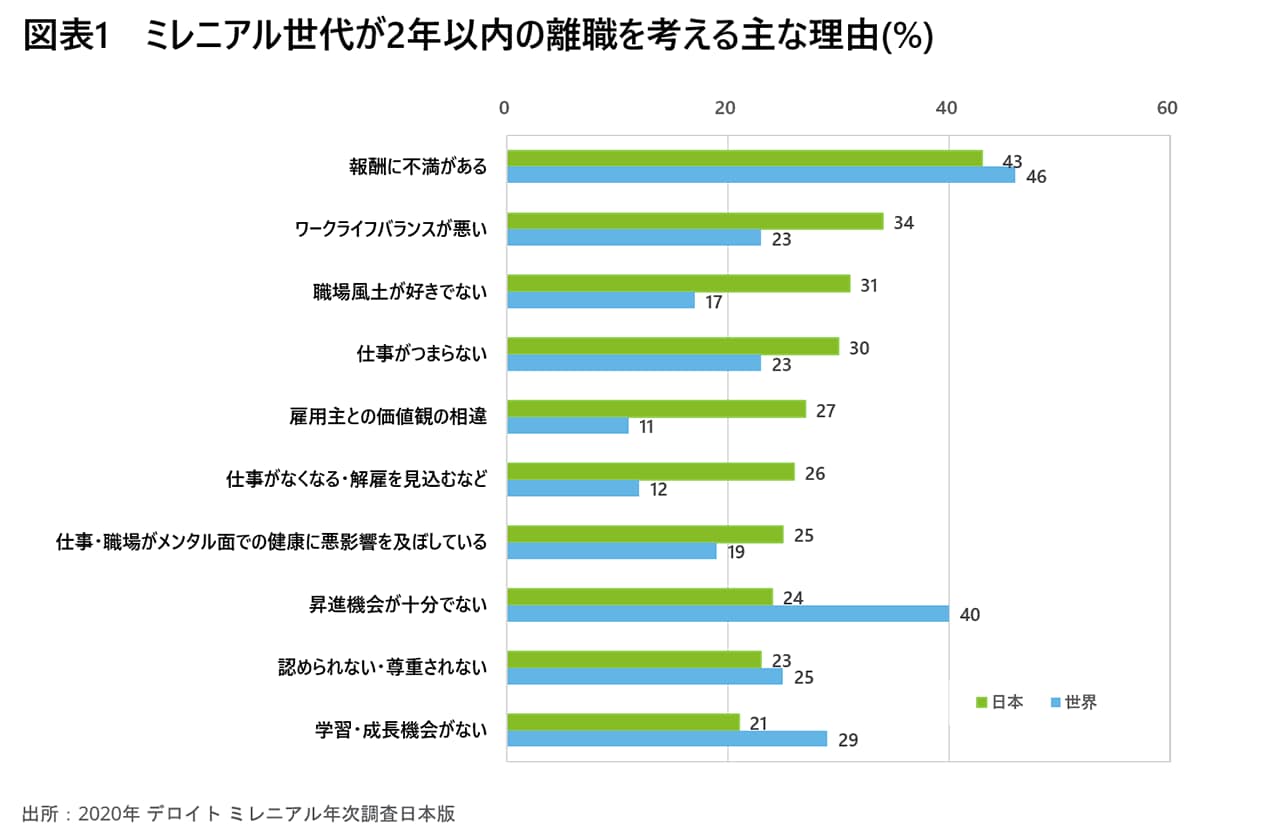

社内においても、組織と人材の関係は変化している。ミレニアル世代にZ世代(1995~2002年までに生まれた世代)を加えた世代のうち、5年以上現在の雇用先にとどまると考えている人は25%以下であり、2年以内に離職すると考えている人は50~60%にも上る[図表1]。彼らが離職を考える主な理由には、日本においては報酬、ワーク・ライフ・バランス、職場風土、仕事内容等に対する不満が挙げられている。その企業で自分の展望が見えないとき、ミレニアル世代は転職することを躊躇(ちゅうちょ)しない。また、海外での回答では、上記に加えて、昇進機会、職場における認知・尊重、学習・成長機会といった、働きがいの側面が強く意識されている。より多様な人材を求めて海外で教育を受けた優秀な人材を採用しても、彼らが日系企業ならではの「新卒新人時代の下働き」期間に我慢できず、早々に転職してしまうことは珍しくない。

ミレニアル世代以降の人材は、満足する状態の実現を数年という短いサイクルで求めている。仕事の内容や働き方・職場風土に満足できないとき、その組織を離れることに抵抗感はない。偏差値が高い大学を卒業し一部上場企業に勤めるという、かつての価値観では賞賛される環境にいながら、自分が関心を持つ事業テーマに関わりたい、もっとスピード感のある組織で働きたい、自分がもっと成長できる環境に身を置きたいなど自分にとって重要なことを大切にするために、他人からうらやましがられる環境を捨ててベンチャー企業やNPOへ転職するケースも珍しくない。

このように、ミレニアル世代以降の人材は、日々感じる働きがいに対して敏感であると同時に、自分の生活におけるニーズにも正直である。しかしこれは、彼ら彼女らが自らのキャリア設計に十分な自信を持てている、自分の将来に対して不安や迷いを持っていないということではない。

例えば、テクノロジーの導入による業務の自動化や周辺業務の外部委託により、多くの業務が無用となり、それらの業務を担当してきた担当者の「ノウハウ」や「暗黙知」は、もはや価値がなくなっている。また、前述のとおり、ビジネスモデルや競合状況が急速に変化していることからそれらの担当者には、新しい業務を担当するために必要な知識やスキルを習得する「リ・スキル」が求められている。

ただし、リ・スキルには一定の時間が必要になることから、業務が変わってから学び始めていては、日々求められるスピードに対応することが難しい。また、企業から業務を「与えられる」のを待ってからリ・スキルしていては、必ずしも自分がやりがいを感じられる業務に携われるとは限らない。自らのキャリアデザイン、そしてそれを内包するライフデザインに対して主導権を持つためには、自分の志向性と提供価値を常に認識し、必要な知識やスキルを自らアップデートする自律的な姿勢が求められる。しかし、これを自力でできる人材は限られており、所属組織を活用して自ら納得できるライフとキャリアを構築できる環境や支援が必要となっている。

次に、このような変化に伴い、企業と個人の関係がどのように変化し、どんな対応が求められるのかを考察していきたい。

3.企業が“個人を選ぶ”から、“個人に選ばれる”企業へ

より良い環境を求め、短いサイクルで働く場所を変えることが当たり前になるにつれて、個人のキャリアの選択肢は大幅に拡大し、それに伴い、企業の立場は「個人を選ぶ」から「個人に選ばれる」に変化していく。そのため、企業が必要な人材を確保するためには、従業員への提供価値(Employee Value Proposition)を高め、働く場所として魅力ある環境を提供するとともに、自社の魅力を人材市場へ発信し続けることが、これまで以上に求められる。

一方で、個人の志向性・価値観は多様化しており、万人にとって魅力的な環境は存在しない。そのため、まずは、自社の目指す姿に立ち返り、どのような人材を惹きつけたいのかを明確にした上で、訴求すべきポイントを具体化し、自社の「売り」を際立たせることが、選ばれる企業になるための第一歩といえる。

4.企業は同質化によって結束した集団から、多様な人材が相乗効果を生む場へ

また、変化への対応や顧客の巻き込み、オープンイノベーションの重要性が高まるにつれ、企業は「同質化により結束した集団」から「多様な人材が相乗効果を生む場」に変化することが求められる。従来、日本企業は、新卒で採用した人材に、自社流のやり方を教え込むことで同質化を図り、組織の結束を高めてきた。このような価値観や暗黙知、経験を共有する集団は、既存業務の効率化や自社内での改善には強みを発揮する一方、排他的になりやすく、村八分を恐れて必要な対立が回避され、結論がうやむやになりやすいなど、変化が必要な局面ではもろさを露呈することが多い。

言うまでもなく、変化に柔軟に対応できるしなやかさがこれからの企業には欠かせない。また、人材の流動性が高まると、個人が特定の組織内のみで通用する暗黙知を身に付けるメリットは弱くなり、同質化は難しくなる。そのため、今後は、多様なバックグラウンドを持つ個人が、お互いの強みを活かし、効果的に連携できる“場”としての役割が企業に期待されている。

5.Next Normalの世界における人事の新「世界スタンダード」を考える観点

では、企業がこのような変化に対応するためには、どのようなことが求められるのだろうか。

[1]会社としての存在意義・価値観の再認識

多様な人材が連携して相乗効果を生み出すためには、ゴールの共有が必要不可欠である。一方、激しい変化の中で、ゴール自体が頻繁に見直され、その過程で、より顧客に近い個人に判断が委ねられることも増えている。そのため、企業には、何を、どうやるかという意味のゴールではなく、自社の使命(Mission)、価値観(Value)、中長期戦略(Vision)に立ち返り、社会への提供価値や、この会社で働くことの意味、個人の判断のよりどころとなる指針を示すことが求められる。

これまでも、熱心な企業では、毎年、役員が一堂に会して自社の企業理念や社是・社訓を体現するために、今、何が必要なのかを議論し、結果を社内外に発信するなどの取り組みを行ってきた。企業理念や社是・社訓などは、その会社の使命(Mission)、価値観(Value)を示すものであるが、時代の変化とともに、何を意味しているのか分かりにくくなっていることも多い。ある日系製薬会社では、例えば、「挑戦」という言葉一つとっても、「世の中で誰も取り組んでいないこと」「自身にとって新しいこと」「既存業務の改善」まで、さまざまな解釈があることが分かった。このように「挑戦」は企業の価値観として普遍的なものであっても、その意味・解釈は変わり得る。もちろん、歴史あるものを簡単に変えればよいということではないが、現在の状況に合わせて、その意味や解釈を改めてすり合わせ、社内外へ発信することは、自社の在り方や提供価値を明確にするよい機会になるとともに、自社の魅力を伝え、それに共感する人材を確保する観点からも重要になる。

[2]存在意義・価値観との一貫性がある従業員体験の提供

加えて、存在意義・価値観と一貫性のある組織運営を実践していくことも重要である。存在意義や価値観を重視する企業では、それらの理解度、体現度合いをじかに評価へ反映したり、経営層のメッセージの中で毎回、それらに立ち返ったりするなど、ハード・ソフト両面から一貫性を高める取り組みを行っている。

一方、従業員の安全、コンプライアンス、品質、顧客からの要求、成長・収益など多くのものを同時に達成することが求められる昨今では、「品質第一」を掲げていても必要な時間もリソースも与えられない、「挑戦」を掲げていても結局は既存業務を無難にこなした人が評価されるなどの矛盾が生じることも少なくない。変化の激化も相まって、優先順位がつけにくい時代だからこそ、自社の存在意義・価値観に照らして、一つひとつ矛盾を解消し、会社としての一貫性を高めていくことが重要であり、そのことが働く場所としての魅力を高めることにもつながっていく。

また、企業と個人の関係の変化や、社会的要請の高まりを受けて従業員の安全や満足度・幸福度など、組織内の個人の視点の重要性が増してきている。そのため、従来のように企業の方針に従って従業員をコントロールするトップダウンの組織運営から、ボトムアップの視点を取り入れ、従業員の志向性を理解し、どこにギャップが生じているのかを把握して組織運営に活かすことがより一層求められるようになっている。とある外資系IT企業では、社内SNSで従業員同士が情報共有を行い、助け合う仕組みを導入したことで、9割を超える従業員がお互いに助け合っていると実感できるようになり、注目を集めている。これは、困った時に気軽に相談できる人がほしいという従業員のニーズを捉え、うまく必要な場を提供したことで、自然に従業員体験(Employee Experience)を高めることに成功した好例といえる。もちろん、従業員のニーズに何でも応えればよいというものではないが、企業と個人の視点のバランスを取りながら、双方が自然にWin-Winとなる状態を従業員起点のアプローチで探り続けることが企業に求められている。

[3]対話型の組織風土の醸成

多様な人材が相乗効果を生み出すためには、自身の考えを分かりやすく伝え、相手の考えを聞き、双方の考えの共通点・相違点を理解した上で、合意点を見つけていく対話力が必須である。また、従業員起点の組織運営へのシフトを考える上でも、企業と個人がそれぞれの考えを理解し合い、Win-Winな関係を築いていくためにも対話力は必要不可欠といえる。しかし、日本企業では暗黙知を前提に、言葉にせずとも理解し合えることが重視されてきた傾向が強く、組織内の対話力が十分に成熟していないことが、変化対応へのボトルネックとなることが非常に多い。

組織風土は従業員の多くが持つ思考・行動の習慣であり、さまざまなものから影響を受けて形成されるが、特に、経営層など上位者の言動の影響は大きい。そのため、変化を生み出すために、まずは、上位者自らが習慣を変えることが必要不可欠となる。具体的には、上位者がメンバーからの質問や意見を歓迎し、丁寧に応じていくことはもちろんのこと、単に「何かあったら言ってくれ」ではなく、より主体的に意見を引き出そうとする姿勢を示すことが、組織の対話力を育むきっかけとなる。

また、小さな変化を通じて成功体験を積むことも、効果的なアプローチである。[図表2]は、ある日系製造業が実際に全社的に取り組んだQuick-Win施策(早期の改善を実現してその成果を早い段階で見せることにより社内の協力体制を築き上げる活動の総称)である。奇をてらったものはないが、3年程度をかけ、小さな変化を一つひとつ生み出して成果を積み上げたことで、少しずつボトムアップで意見が挙がり始め、それを継続することで対話型の組織風土の醸成につながった。

施策そのものを各職場で考えるところから始めるケースもあるが、いずれにせよ重要なことは、手軽で、小さくても意味のあること(Minimum Valuable Changes)に取り組むことである。小さくても、成果や意義が感じられることが、個人の意欲を高め、さらなる変化のきっかけとなる。一方で、手軽にできることであればやり直しも簡単であり、成果に固執しすぎる必要はない。対話力を高めるためには、Quick-Winで機運を高めるとともに、取り組みの過程で多くのメンバーが実際に対話する体験を積んでいくことが重要である。

6.意思を持って変わることが何より重要

個人の意識や産業構造の変化、COVID-19の感染拡大などの社会的な要因も含めて、企業と個人の関係は大きく変わろうとしている。それに伴い、企業側にも大きな変化が求められていることは間違いがない。一方で、これまでの在り方を全否定し、全く新しい姿に生まれ変わることだけが、求められる変化の絶対解ではない。外的な変化に翻弄され、単に追従するのではなく、自社のありたい姿や提供価値、強み、弱みを改めて振り返り、ステークホルダーの考えにも耳を傾けながら、会社として、意思を持って変えるべきは変え、守るべきことは守る判断をしていくことこそが、新しい企業と個人の関係を構築していく中で企業に求められる最も重要なことといえる。

執筆者

デロイト トーマツ コンサルティング

アソシエイトディレクター 田中 公康

シニアマネジャー 坂本 裕樹

マネジャー 野原 裕美

※上記の役職・内容等は、執筆時点のものとなります。

※本コラムは、労務行政研究所の許諾を得て、労政時報 jin-jour(ジンジュール)の記事(2020年7月10日掲載)を転載したものです。