「デジタルフロンティアを超えて次のステージへ」 ブックマークが追加されました

Deloitte Insights

「デジタルフロンティアを超えて次のステージへ」

デジタルトランスフォーメーションを紐解く

デジタルトランスフォーメーションを理解し、具体化し、活用可能にするためには、物理・社会・科学とビジネスとの交錯点から生まれるチャンスを見出し、それを利用するための体系的なアプローチを開発することが重要な第一歩となる。

>> Tech Trends 2019日本版はこちら <<

Tech Trends 2019-Beyond the digital frontier

日本のコンサルタントの見解

日本においてもデジタル化の動きはここ数年で加速している。巷にはデジタル関連の情報があふれ、タイトルであるデジタルトランスフォーメーション(以後「DX」)という言葉が普段から違和感なく使われている。では、デジタル化の動きが加速している中で、日本企業は本当にDXをうまく進められているのであろうか。自分たちの状況をどのようにとらえているか、いくつかの指標を見ていくところから始めよう。

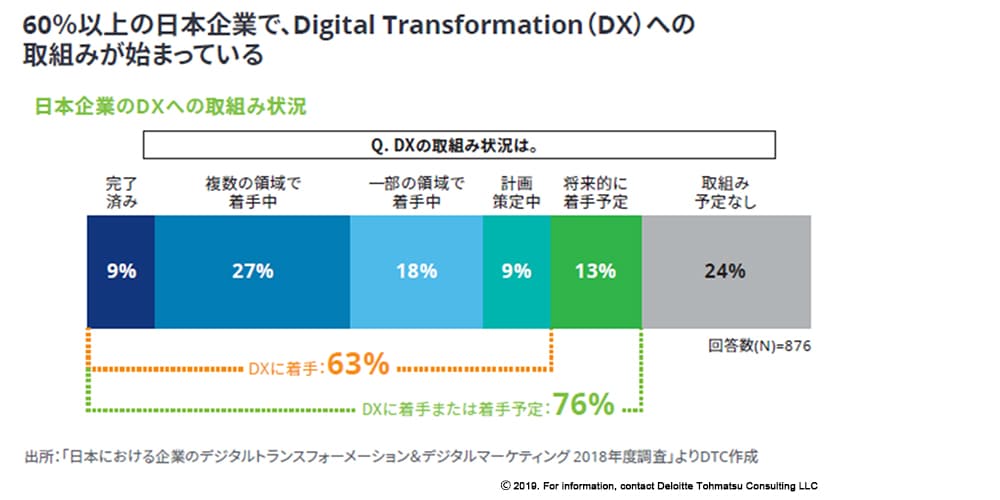

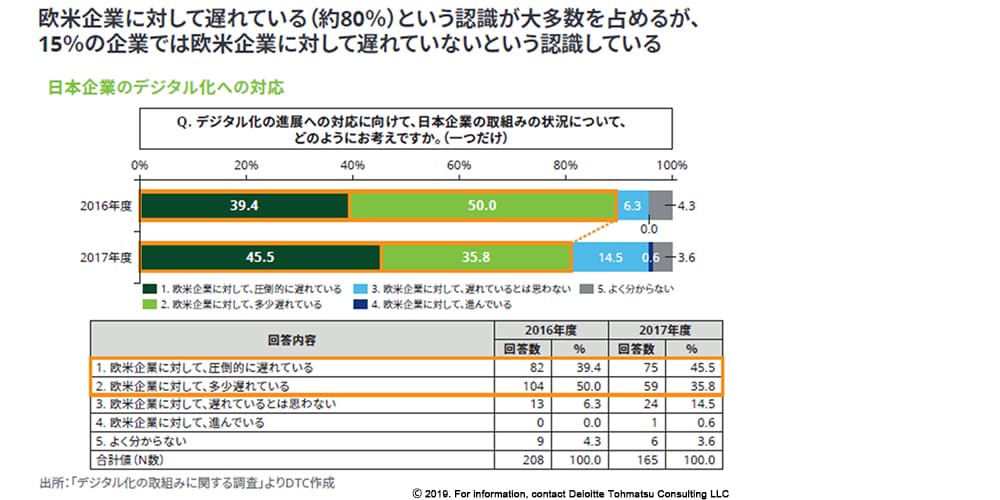

まず、DXの着手という観点で見ると、63%の日本が何らかの活動に着手しており、76%の企業が着手済みまたは着手予定と答えている(図1)。数年前にはその言葉さえ聞かなかったことを考えると意識の高まりがうかがえる。次に、その取組みの進捗状況を見てみると、少なくとも欧米企業に対して遅れていると考える企業が80%超と大多数を占める(図2)。着手はしたが進捗は決して順調ではなく、期待するような結果は出せていないようである。最後に、どのような点を課題ととらえているのであろうか。回答を見ると、経営者は投資コスト判断や人材不足に課題があると感じている一方、現場では左記の点に加えてDXのビジョンや戦略の欠如、新しい業務プロセスの設計や実行力不足も課題に挙げている(図3)。両者の課題を組み合わせ、検討ステップに置き直してみると、DXの動きに着手し始めたが、(1)アイデアを含む、DXの方向性やビジョンの欠如、(2)検討人材と体制の不足および(3)投資コストの判断ができないという3点が大きな課題としてとらえられている。そのため、ここからは日本企業の特性を踏まえ、その課題の原因や対応策について言及する。

(1) アイデアを含む、DXの方向性やビジョンの欠如

1つ目の課題は、方向性やビジョンの欠如である。DXをやろうと着手したのはよいが、何を目指すのか、どのようにやればよいのかが明確ではないということである。実際、デロイトにも「自社のメンバから面白いアイデアが生まれてこない」、「組織を起こしても自社で革新的なアイデアが創出されない」といった問い合わせが多く寄せられる。

では、何故そのような現象が起きているのであろうか。原因はいくつか考えられるが、アイデア創出の環境設計が1つの原因に挙げられる。日本企業の多くは、デジタルの推進部門や各機能部門などの限定された部署の固定メンバのみで検討を進めているケースが多い。まさに日本企業的な「自前主義」的な思想で、まずは自分たちのわかる範囲の中でのみ対応を試みるのである。結果として、新たな視点や切り口がもたらされず、既存業務の改善に留まってしまうことが多いと思われる。さらに日本人は何事も自分で生み出そうと考える「生真面目さ」があるため、あまり外の意見を重視しない。他社事例などを素直に理解しアイデアをまねる、他社のアイデアを組み合わせて考えることは非常に有益であるが、特に自分たちに関連がない業界の情報は参考にしない傾向がある。そのようなアイデア創出の環境が、単一的な視点での見解に留まらせ、ステークホルダー全体を満たすようなアイデアや戦略の策定を妨げているように思われる。

もちろん、本文にもあるように、会社全体にまたがる壮大なビジョンが必須と言うつもりはないが、網羅的に検討を進めた上で特定のビジョンや戦略に落とし込まなければ、抜け漏れが増え説得力もなくなる。デロイトでは、これらの課題を改善するために下記のようなワークショップを開催してアイデア創出を支援している。参加者から非常に高い評価を得ていることからも、これらの環境設定が重要なことがうかがえる。

- 体感してイメージをふくらませる

・動画やデモを通じて最新のデジタル技術を体験することにより、創造力を刺激し、DXを実現した将来の姿をよりリアルにイメージすることで新たなアイデア創出を促す。 - 異業種や他社事例の共有

・アイデアは意外なところから創出されることも多いため、あえて普段触れることのない異業種や他社事例を積極的に共有し、いつもと異なる刺激を与える。 - 領域別の専門家による情報のインプット

・1社ではすべてを網羅することはできないため、領域別に強みを持つ会社を集めてより実現性の高いアイデアやそのヒントとなる要素を討議する。 - ステークホルダー別のアイデア創出と価値の評価

・ 仕入先、顧客、自社などの通常と異なる立場をシミュレーションしながら、普段考えない視点でのアイデア創出や検証を行い、複数のステークホルダーの価値を見出す。

(2)DX推進人材の不足

2つ目の課題は、DX推進人材の不足である。DXを推進するためには多様な能力が求められる。将来の市場や業界の動向を想定しながら方向性を定める戦略立案能力、デジタルを適用し新たな業務オペレーションを検討する業務プロセスの設計力、その技術の実現性を見極めるためのテクノロジーの知見、そしてこれらの関係を理解した上で関係部署をまとめ上げるコミュニケーション力がまんべんなく求められる。特に日本人は「職人」的な人材を育成しているケースが多いため、この関係づけてまとめ上げる人材の不足が顕著になっている。

では、どのように解決すれば良いか、大きくは2つの方向性で解決すべきと考える。1つ目は、チームでの能力不足の補完である。元々そのようなすべてに高いスキルを持てる人は一握りのため、個々の高いスキルを持つメンバを集めて組み合わせる環境を作ることにより、DXの課題に対応していくのである。2つ目は、推進サポート体制の構築である。最近は「デジタル戦略部」、「イノベーション推進部」といったデジタル推進部門を設置するケースが増えてきたが、その専門組織が施策推進だけでなく風土改革や人材発掘にも寄与することで個人の負荷を低減することが可能になる。ただし、組織を作ることだけに注力してしまい、あまり機能していないケースが多くみられる。また、人選が偏っており、技術に強いメンバのみで構成されたりするケースも多く見受けられる。そのため、以下の点を念頭に置いた体制作りを推奨する。

- 組織の位置づけの明確化

・施策の推進や支援がメインのミッションなのか、それとも風土改革や広報活動がミッションなのかなど、初期に注力する役割を絞り込むことが重要である。

・特に日本では、この組織が立ち上がると、ほかの部門がデジタル化に他人ごとで、任せきりになることも多いため、役割分担と関係の定義がより重要になる。 - 若手とベテラン、異なる部門など多様なメンバの選出

・若いメンバは、トレンドにも敏感で会社に染まっていない分、新鮮なアイデアを生み出すケースも多い。一方で、社内コミュニケーションやアレンジも必要になるため、広い社内ネットワークを持っているベテランメンバを入れておくと若手メンバとうまく役割分担ができるケースが多い。 - デジタル組織リーダーへの有効な権限付与

・現場のキーパーソンの巻き込みを進めるためには、現業務の管理者に協力を得る必要があり、リーダーにほかのCxOと体制を討議できるような権限が必要となる。

なお、デロイトでもDXの体制構築支援を実施しているが、特に気になる点は、リーダーの選定である。新しい試みのため、経験を持つ外部人材をリーダーとして過度に求める例が散見されるが、会社の文化や外部受入風土の有無などを考慮した上で、採用の意思決定をする必要がある。外部メンバは新しい文化をもたらすことができる貴重な存在だが、会社の風土に馴染めないと孤立してしまう例も多くある。また、デジタルリーダーを担えるような人材は世の中でも枯渇しているため、他社事例を有効に活用しながら、外部一辺倒ではなく内部メンバとの組合わせで機能を補完し合うような混合の体制を検討することを推奨する。

(3)投資コストの意思決定

最後は、投資の意思決定の課題である。検討を進めても最終的にProof of Concept(以後「概念実証」)の実施や本格導入で投資判断ができず、推進が停滞してしまうということである。原因は、新規技術であり事例も少ないため、リターンや成果が見えず、実行の確信を持てないからである。躊躇してしまうこと自体理解できなくはないが、そのスピード感だと欧米諸国やアジア先進国からさらなる遅れを来たす危険性が高い。特に日本企業は、「新しいことへのチャレンジよりも失敗のリスクを重視する」、「常に最高品質を求める」傾向が強いこともあり、効果が実感できないと投資判断に躊躇するケースが多いように思われる。その意思決定の壁を克服するためには下記のような工夫をしながら進めることが必要であると考える。

- 概念実証の有効活用による成功体験の積み上げ

・検証段階とはいえ、システムやツールが部分的に動くことを体験することは、効果をイメージする上で大きな意味を持ち意思決定を促進させる。

・日本企業は、一度成功するとある程度イメージした後の動きは速いため、概念実証文化を根付かせることは非常に効果が高く、概念実証センタを起こして常態化させることで成功しているケースもある。 - やってみなはれ+観察を重視するD-OODA方式に意識変革

・DXは計画自体をアジャイルに見直していくため、PDCAでなく現場起点の機動力を向上させるD-OODAプロセス(注)の方がフィットする。この方式は、現場側でのタイムリーな判断を可能にするとともに、大掛かりな判断も不要となるため推進者の納得度合が高まりやすい特徴がある。

・また、現場でのタイムリーな意思決定が増えるためメンバの成長が実現しやすいのも特徴である。 - 事例のタイムリーな把握と意思決定への活用

・投資のリターンが測定しづらいため、他社の事例や取組み状況をタイムリーに把握し意思決定に活用すべきである。何故他社が注力しているのか、それをしないことによって自分たちにどのような影響があるかを想定することにより、異なる視点での意思決定を可能にする。

デロイトでも実行立ち上げ支援を実施している中で、意思決定が停滞するケースをよく見るが、その中でも既存ビジネスとの重複は判断を停滞させる1つの要因であると感じている。もちろん上記のような形で判断の体制や方法を工夫していくのだが、それでもボトルネックになり全く動かないようなケースでは、社内ベンチャーや合弁会社の立ち上げによる既存ビジネスとの切り離しを行うことも含めて案を検討している。そういった複雑な状況になった場合は、コンサルタントに限らず貴社に中立なメンバを加え、外部の事例や方向性を参照しながら判断することを推奨する。

(注)D-OODAプロセス:Design(計画)、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取ったビジネスメソッド。柔軟な判断や迅速な実行が最優先となり、市場や顧客ニーズの変化を迅速にとらえ、多角的な検討や臨機応変な対応を求める手法。

最後に

今後の企業の発展においてDXをうまく推進することは非常に重要な取組みの1つである。特に日本企業は、風土改革を含めた変革を必要とする要素が多く、この取組みの優劣が将来の企業の発展に大きく影響を与えると考えるからである。そのため、多くの外部の知見を取込み、アイデアを膨らませながら、チームで人材不足を補完し合い、積極的な投資判断が行える環境をいち早く構築してほしい。

その他の記事

Tech Trends 2025 日本版

Tech Trends 2019

Beyond the digital frontier 日本版