TCFDのインパクト(2) ~不確実な時代を生き抜くシナリオ分析で経営思考を変革~ ブックマークが追加されました

ナレッジ

TCFDのインパクト(2) ~不確実な時代を生き抜くシナリオ分析で経営思考を変革~

TCFDを経営に生かす 第2回

「気候関連情報開示タスクフォース(TCFD)」の「提言」では、シナリオ分析が推奨されている。「地球温暖化を2℃以下に抑制するシナリオを含む様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえ、組織戦略のレジリエンスについて説明する」というものだ。企業がシナリオ分析を実践する上で留意すべきポイントは何か。また企業経営において、シナリオ分析をどのように位置づけるべきか。本稿では、シナリオ分析のポイントと意味合いについて解説する。

将来を真剣に考察する

日本企業の多くは、中期経営計画の対象である3~5年先よりも将来について、十分な検討に至っていないように見受けられる。不確実性の高い遠い将来について、検討するための材料がない。検討したとしても、目論見が外れる可能性が大きい。長期的な戦略を対外発表して目論見が外れた場合、誹りを受ける危険性があるのではないか。そんな考えから将来に着目するのを避け、見当の付けやすい目先の戦略を検討して開示する傾向が強くみられるのも事実だ。

ところが、社会や投資家は、企業の将来に関わる情報を求めている。特に気候変動というテーマは、将来の企業経営に大きな影響を及ぼしかねない。

長期的に気温上昇を2℃未満(または1.5℃未満)に抑制することがコンセンサスとなったパリ協定を踏まえ、企業はいかに振る舞うか。今後、強化される規制や炭素税、化石燃料関連資産の座礁資産化といったリスクをいかに扱うか。いっそう激甚化するとされる自然災害による被害にどう備えるか。あるいはこうした様々なリスクを、事業機会へといかに転換するか——。倫理的観点と経済的な観点の2つの側面から、企業の将来に関わるビジョンや戦略の情報が求められている。

TCFDのシナリオ分析は、そのような社会や投資家の要求を反映している。TCFDが推奨するステップに従うエクササイズを実践することにより、将来にわたって自社戦略の強きょうじん靭さ(レジリエンス)が確かめられ、結果として社会や投資家が企業に求める将来に関わる情報を開示できるようになる。

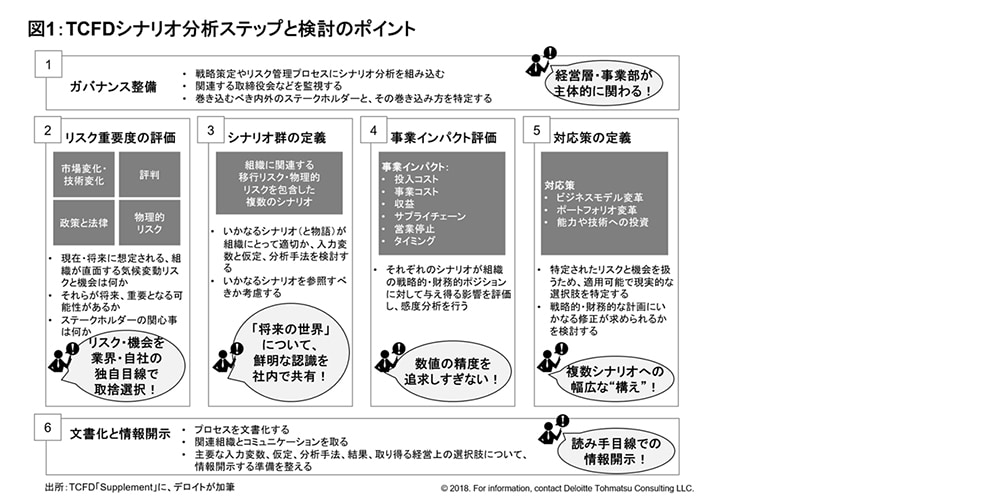

図1の6項目は、TCFDが「Supplement」というガイドラインに示したシナリオ分析の手順である。これに筆者が検討のポイントを加筆した。企業は、シナリオ分析を実施する際、この6つの手順に取り組むことになる。経営者が最も留意すべきは、単なる開示のための検討にとどまらず、経営思考を変革するための契機と捉えることだ。

TCFDが求めるシナリオ分析を実践する経営者は、具体的に次の点に留意してほしい。(1)議論をCSR・環境部門に任せるのではなく、執行役などの経営層や事業部を検討の主体に任命する、(2)科学的根拠に依拠して、ファクトベースで将来社会をイメージする、(3)社内外にとって現実味のある事業リスク・機会を考察する、(4)不確実な将来に備え、現在から幅広な“構え”をとる─の4つだ。

こうした検討のポイントを押さえ、将来の気候変動に対しレジリエントな経営戦略や事業遂行へと着実に落とし込むことが重要だ。これが実践できれば、不確実性の高い将来を考察する企業の能力を社外に示すだけでなく、将来にわたって企業のレジリエンスの確保を実現できる。以降では、検討のポイントのいくつかを詳述する。

※クリックまたはタップで拡大版をご覧いただけます

リスク分析の役割分担

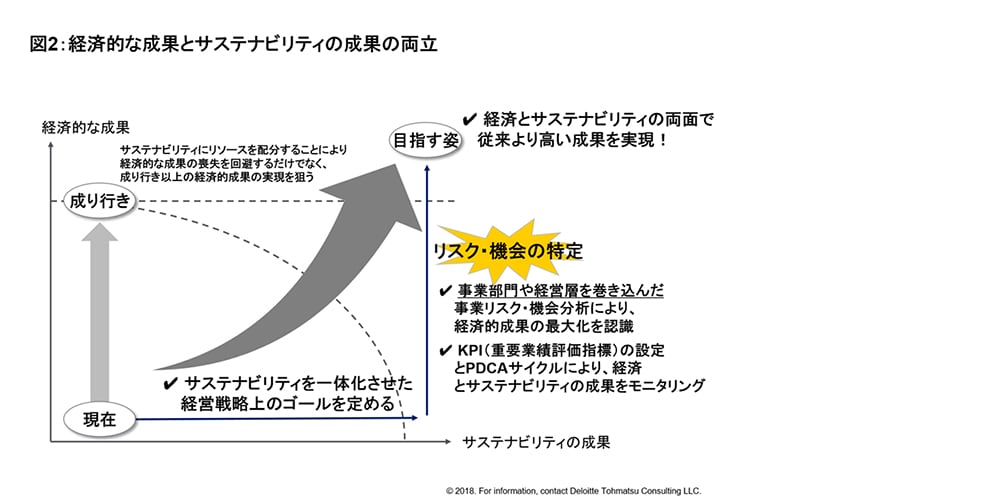

社会や投資家は、単に社会課題解決を企業に求めているわけではない。サステナビリティ活動にリソースを振り向けることで経済的成果を損ねるのでなく、活動を通じていかに経済的効果をも最大化できるかが、企業評価の鍵となる(図2)。

リスク・機会の特定は、この両立を実現するために重要なエクササイズである。近年、様々な企業が事業に関するリスクと機会を開示しているが、残念ながらその多くが、事業に対して本当にインパクトがあるものか否かが判然としない。事業に対して真にインパクトがあるリスク・機会を特定するには、経営と事業に精通した経営層や事業部門が、主体的に検討する必要がある。

一方、シナリオ分析を進める上でCSR・環境部門には、検討材料としてサステナビリティに関する最新動向を経営層らに提供することや、リスクと機会のアイデアを創出するための議論の設定とファシリテーション、そして情報開示と、検討結果を経営戦略に落としこむアウトプットの役割を担ってもらう。

経営層と事業部門が主役となるシナリオ分析で、気候変動に関わる現実味のある事業リスクと機会を導出するには、将来、気候変動の影響を受けた社会を鮮明にイメージすることが必要になる。ところが、一般的に企業の経営層や事業部門は、気候変動に関する知識が乏しい。そこで参考となる情報が必要になる。

将来の社会をイメージするには、例えば国連の下部組織である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」や、「国際エネルギー機関(IEA)」といった研究機関などが発信している科学的根拠が参考になる。これらの研究機関は、将来の炭素価格やエネルギー価格、電気自動車の普及度合、自然災害の激甚化などについて多様な予測や情報を公開している。一般的な将来の見立ては科学的根拠に依拠して疑義を挟まないようにし、業界や自社目線の想像力で将来像を補うことに集中できれば、効率的な検討になる。

※クリックまたはタップで拡大版をご覧いただけます

数字にこだわりすぎない

シナリオ分析を行う多くの日本企業で、数字の精度にこだわりすぎる傾向がみられる。根拠の希薄な数字では、社外はおろか、社内で提示することすらはばかられると、数字の精度向上に苦労し、時間を費やしている。

シナリオ分析の開示の際に示す数字については、ある程度の割り切りが不可欠だ。所詮は不確実性の高い将来についての見立てであり、予測精度には限界がある。ある前提を置けばこういう数字になると説明することで、事業への影響を聞き手である投資家などに印象付けるためのコミュニケーションツールとして、数字を位置づけるべきだ。

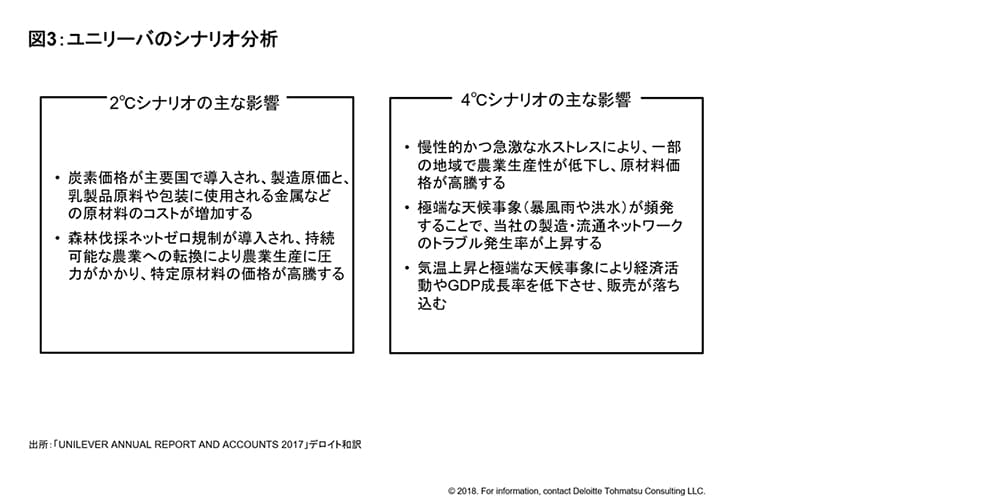

むしろ数字よりも、その根拠となるストーリーこそが重要になる。ストーリーを明確に示した事例として英蘭ユニリーバ(図3)や、米国の情報大手ブルームバーグのシナリオ分析が参考になる。