専門分化型組織から、生物的組織への変容に向けた特効薬 ブックマークが追加されました

ナレッジ

専門分化型組織から、生物的組織への変容に向けた特効薬

不確実性の時代において、今求められるコーポレートの在り方とは

絶え間なく変わりゆく経営環境に、如何に対応していくか。目下多くの日本企業が対峙しているであろう、この本質的な問いへの答えは、コーポレートの「生物的組織への変容」にある。本稿では、その主張の理由と、変容を実現するための重要な示唆を提示する。

導入:本稿の主題

近年、経営環境の複雑化や破壊的なビジネスモデル・テクノロジーの登場等に伴い、物事の前提や企業への要求が絶えず変化している。更に足元では、新型コロナウイルスの拡大により、人々の行動様式も大きく変化してきている。このように、絶え間なく変わりゆくゲームのルールに、如何に対応していくか – これこそが、今多くの日本企業が対峙している、本質的な問いの1つではないだろうか。

筆者は、日本企業がこのような変化にレジリエントに対応していくためには、コーポレートが「専門分化型組織」から、各人が自律的・内発的に、柔軟な相互連携を行う「生物的組織」へと変容していく必要がある、と考えている。その上で、日本企業がこの変容を実現していためには、どうすればよいのか。この問いに答えていく上での本質的な示唆を提示することこそが、本稿の主題である。

世間では、社会の大きな変化に対応していく上で、アジャイル組織やネットワーク組織、ティール組織といった、組織運営に係る様々なコンセプトが出てきている。こういったコンセプトは重要な点を指摘しているが、単にこれらの言葉を冠した施策や組織を立ち上げるような表面的な受容だけでは、殆どの場合、本質的な解決にはつながらない。大事なのはそういったコンセプトを、個別の事象に合わせてテーラーメードで構想し、落し込み、実現していくことである。

本稿では、日本企業が、コーポレートの「生物的組織」への変容について、構想するだけでなく確り実現していく上でのポイントを、3つの章に分け順を追ってご説明していく。

- 第1章では、専門分化型組織と生物的組織の違いに簡単に触れた上で、なぜ日本企業が生物的組織へ変容する必要があるのかを説明する。

- 第2章では、生物的組織への変容を進める上でのよくある失敗例に触れ、その真因となる4つの壁を解説する。

- 第3章では、失敗例を踏まえながら、4つの壁を越えて生物的組織への変容を実現していく上で、押さえておくべき重要なポイントを提示したい。

【第1章】

専門分化型組織と生物的組織:逆ベクトルの組織コンセプト

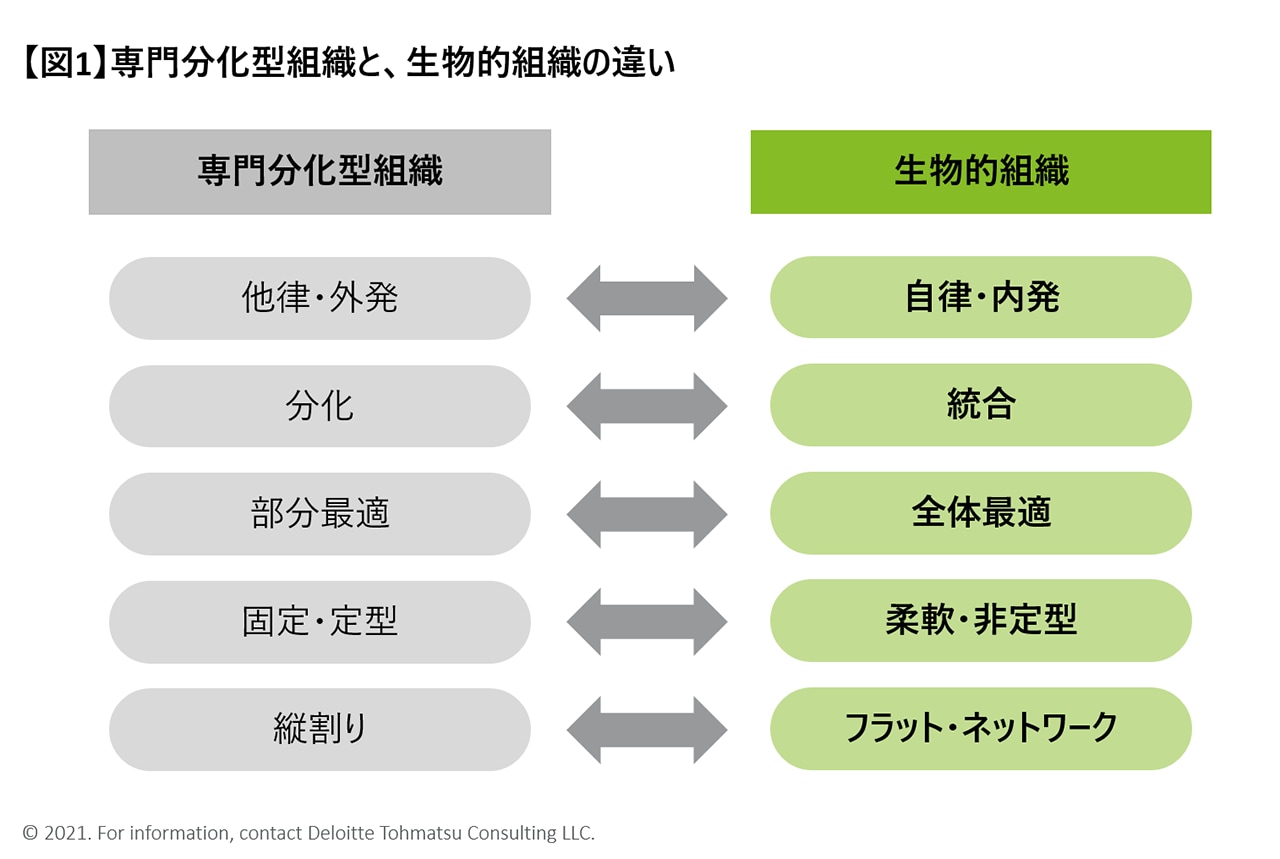

そもそも、我々の言う「専門分化型組織」と「生物的組織」は、どのような違いがあるのであろうか。

【図1】で示している通り、両者は様々な観点で異なると言えるが、要はコンセプトレベルで全く逆ベクトルを志向していることがポイントである。

専門分化型組織では専門毎に業務が分化されており、多くの場合、組織も業務単位で構成されている。そのため、単位組織毎に縦割りで仕事を進めることが基本であり、中で働く人も組織の律に合わせて動くことが中心となる。

一方、生物的組織では、自社が抱える課題を起点として、その中で働く一人一人が自身の職責・職域に過度に囚われず、自律的・内発的にネットワークを都度形成しながら、柔軟にチームを組成し、課題へ取り組んでいくこととなる。

上位下達ではなく、各人が自ら考え、行動し、有機的に連携していくことから、「生物的」な組織だということだ。

今こそ、日本企業が生物的組織へと変容すべき理由

それでは、日本企業が変わりゆく経営環境にレジリエントに対応していく上で、なぜ生物的組織へと変容していく必要があるのであろうか。それは、経営環境のいわゆる「潮目」が変わったときに、生物的組織であればその変化に柔軟に対応することができるためだ。

もちろん、経営環境はどんな時代であっても常に変化しているため、どの企業も何かしらの変化への対応に取り組んできている。しかし、現状から合理的に予測できるような、いわば今の延長線上にある範囲の変化であれば、これまでの経営環境に適合してきている組織をベースとしていても、乗り切ることも多い。むしろ、専門性を磨き続けることで、更に競争力を強化できるケースもあり得る。

一方で、「潮目」が変わってしまったとき、つまりこれまでの経営環境からは敷衍できないような、革新的な変化が起きてしまった際には、これまでの経営環境に適合しきっている硬直化した組織では、その変化に対応しきれなくなってしまう。

この先何が起きるか誰も想定できない状況では、どのような機能や専門性が組織に求められるのかはわからない。この中で、変化から生まれる機会を捉えて発展させていくには、状況に合わせて、都度、柔軟に必要な機能を連携させ、新たな価値発揮を模索していく必要がある。だからこそ、変化の激しい時代には、専門分化型組織から、生物的組織への変容が益々求められていくのである。

もちろん、組織の全てが必ずしも「生物的」であるということではなく、一定は「専門分化型」であることも求められる。いわゆる「両利き」である必要が出てくる、ということだが、いずれにしろ現状以上に「生物的」要素が強く求められる、という点は不変だ。

【第2章】

それでも、多くの企業は変わり切れない

第1章で語られているポイントは、語り口は様々であるものの、昨今では多くの識者から同様の観点で示唆や提言が示されていると考えている。そのため、その必要性を理解し、生物的組織への変容を見据えた組織改革を検討したり、実際に取り組んだりしている企業も多く出てきている。

然しながら、当社はこれまで多くの企業における組織改革を支援してきたが、変わる必要性を理解していても、改革が上滑りし、本質的変容を実現することができないケースを多く見てきた。つまり、多くの企業は変化しようとしていないのではなく、変わりたくても変わり切れないのである。代表的な例は、以下のようなケースである。

<「借り物」の改革>

- 先進的な企業の取組みや、世間的に注目度の高まっている方法論を取り上げ、自社にも適用して改革を構想・推進するが、自社の特性にはまりきらず、当初想定していたような効果が得られない

<構想倒れの改革>

- 構想時には抜本的な改革を掲げていたが、いざ施策実行となると、ステークホルダーの多様な意見や実務面の懸念等を考慮するあまり、結果として施策内容が丸くなり大きな改革を実現できない

- 構想した将来の目指す姿が、自社の現状とあまりにもかけ離れてしまっており、一気にギャップ解消を試みようとしたところ、施策の現実性・実効性が失われてしまう。結果として、現場からの強い抵抗を誘発してしまい、途中で宥和的な施策へと変更を迫られる

<実(じつ)の伴わない改革>

- 役員体制や部門構成等の組織形態、つまり組織の「ハコ」は抜本的に変えたものの、組織における働き方や価値発揮の仕方には、抜本的な変化が見られない。形だけが変わり、中身が変わっていないように見えてしまう

<単発・やりっぱなしの改革>

- 組織改革は大きな取り組みであり、長い時間・多くの労力がかかるため、改革を一度実施したことで満足してしまい、その後の見直しを行わない。そのため、組織の硬直性は解消しておらず、経営環境の変化に応じて柔軟に対応する組織への変容は実現できていない

- 組織改革を「プロジェクト」としてやり切ることが自己目的化しており、関係者が皆、短視眼的にプロジェクト完遂のために動いてしまっている。結果として、真のプロジェクトの成功ともいえる組織の本質的な変容が達成されない

etc...

これらの事例に共通して言えるのは、表面的には変わっているように見えても、本質的には組織が変容していない、ということである。表面的な変化では、一見、生物的組織として動けているように見えるかもしれないが、再び大きな環境変化に直面した際に、そのチカラを発揮できずに終わってしまうのである。

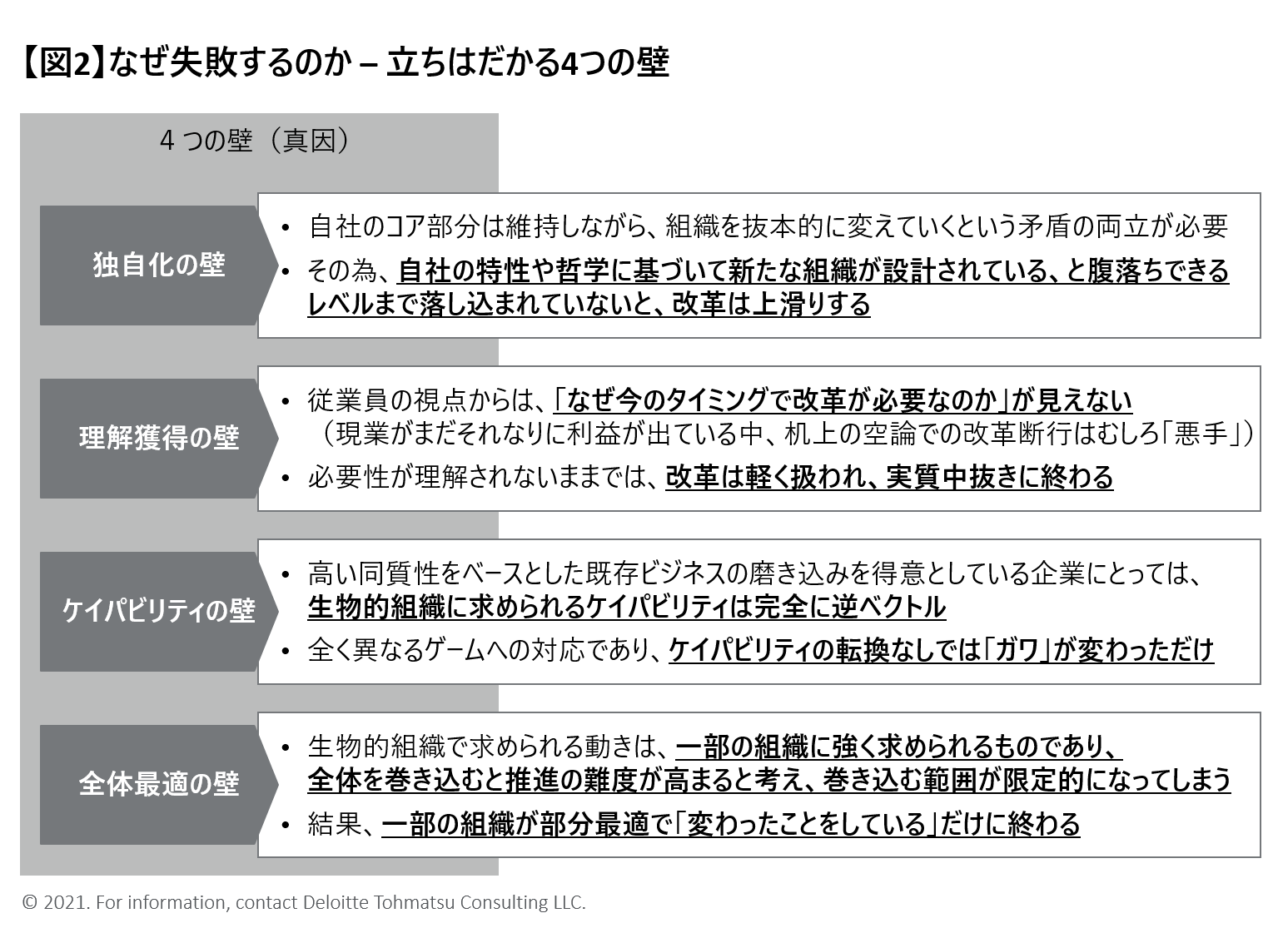

なぜ失敗するのか - 立ちはだかる4つの壁

なぜ多くの企業は、自社が変容する必要性を強く感じていながらも、上記のような表面的な変化に留まってしまうのであろうか。当社ではこれまで数多くの企業の組織改革を支援してきたが、改革が表面的なものに留まり、本質的なものに至らない真因として、以下4つの「壁」が存在すると考えている【図2】。各「壁」の見出しに記載したようなフレーズが聞こえてきて、改革の大きな方向性に影響するようになってきたら、要注意のサインだ。

(1) 独自化の壁:「他所でうまくいったやり方を採用しよう」

- 最初に考えるべきことは、自社の特性に合わせて、包括的な改革を構想・推進できているか、ということだ。それぞれの企業が置かれている状況は全てが「特殊ケース」であり、こと組織改革においては、一般的な方法論や事例がそのまま自社に当てはまる、ということはまずあり得ないと思っておいた方が良い。

- 独自化は、かなり労力がかかる上、目に見える効果としてメリットが捉えにくいため、ついつい一足飛びに教科書通りの改革を実践していく流れとなりがちだ。

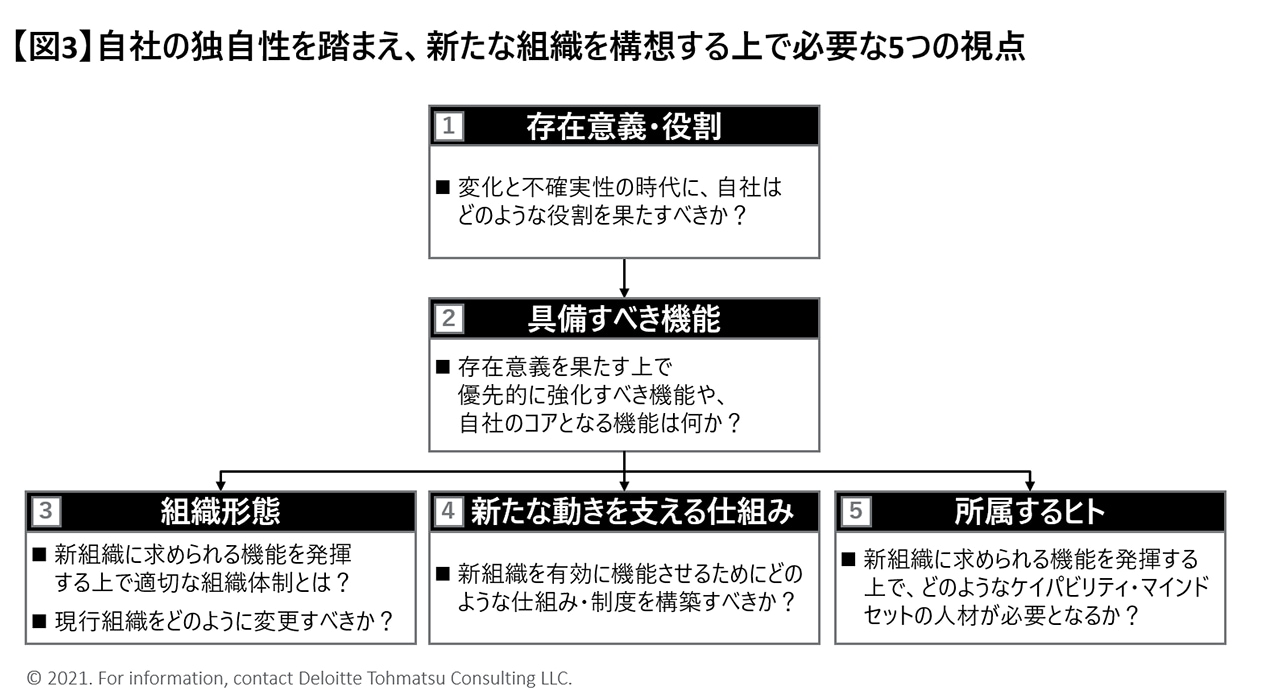

- 然し、自社のコアとなる部分は維持しながらも、組織を抜本的に変えていくという、ある種の矛盾を両立させながら改革を進めていくわけであり、自社の存在意義・役割という抽象的なレベルから、組織形態といった具体的なレベルに至るまで、組織の各要素を包括的に、自社の特性や哲学に基づいて新たな組織が設計されている、と腹落ちできるレベルまで落し込まれていないと、改革は上滑りしてしまう。【図3】

(2) 理解獲得の壁:「結局まだ先の話でしょう?」

- まだ危機感を肌感覚では認識しきれていない人々に、一歩先を行くために変革する必要があることを如何に理解してもらうか。これが本質的な変容を実現する上で大きな壁となる、理解獲得の壁である。

- 組織は人の集合体であるから、まずは組織に所属する人々が真に改革の必要性を理解し、自ら動けるようになるかどうかが、組織が本質的に変容する上ではこれ以上なく重要である。反対に、理解が得られなければ、改革は間違いなく表面的なものに留まる。

- 大半の人にとっては、現業はそれなりにうまくいっているように見え、改革の必要性は高くないと感じられる。特に、改革の目的や実現イメージについて具体性に乏しく、机上の空論に聞こえてしまうような場合には、改革自体が現状うまくいっているシステムを壊してしまう「悪手」に映ることすらあり、この壁を乗り越えることは困難が伴うことが多い。

(3) ケイパビリティ強化の壁:「そうはいっても、そんなことできる人いないよ」

- 従業員の理解が得られた上で改革を進めていても、何故か当初期待していた効果が得られないケースもある。その場合、改革後の生物的組織に求められるケイパビリティを、組織レベルでも個人レベルでも獲得できていないことが要因である場合が多い。

- 日本の大手企業は、高い同質性をベースとした既存ビジネスの磨き込みを得意としていることが多く、その意味では高いケイパビリティを有していると言えるが、これは生物的組織に求められるケイパビリティとは完全に逆ベクトルの力である。いわば全く異なるゲームに対応できるよう、ケイパビリティを補強・転換する必要が出てくる。

- 折角、皆が改革の必要性を理解していても、それを実現するチカラを身につけていなければ、改革は空回りし、表面的な変容に留まってしまう。これをケイパビリティの壁と呼んでいる。

(4) 全体最適の壁:「ではまず、すぐに取り掛かれる範囲でやってみよう」

- 上記の壁はクリアしているはずなのに、なぜか成功に結び付かないケースもある。この場合、よく見てみると、実は組織の一部だけを変えようとしていることが多い。

- 生物的組織に求められる動きは、一部の組織のみに強く求められるものであり、だからこそ改革に巻き込む範囲は限定的で構わないという意見も聞かれる。確かに、組織や業務の性質によって生物的組織の動きが求められる度合いは異なるため、この考えは一見合理的だ。

- だが、連携を取ろうとした先の組織や人に理解がなく、非協力的であったら、全体で有機的な連携は達成されない。一部組織の中だけで連携しているだけでは、企業全体から見れば部分最適に留まってしまう。企業の全体最適に資する動きを追求していくためには、どの程度生物的組織の動きが求められるかによらず、全体を巻き込み、理解を浸透させていく必要がある。

- 当然ながら、巻き込む範囲を全体に広げると、相対的に関連性の低い組織・人にも理解してもらう必要が出てくることから、改革のハードルは上がる。そのため、どうしても全体を巻き込むことを避けてしまいがちであり、結果として一部組織内の部分最適しか実現されない – これが全体最適の壁である。

即ち、上記4点を簡潔にまとめれば、自社の存在意義を起点に特性に合わせた新たな組織を構想した上で、組織全体が生物的組織への変容の必要性を真に理解し、その変容に必要なチカラを身につけることができていれば、変革の成功確率が高まる、ということであり、その要素が1つでも欠けていると、失敗に陥ることが多い、ということである。

この4つの壁を改めて振り返ってみると、当たり前のことを言っているだけではないか、と感じる方も多くいるのではないだろうか。文字だけを追っていくとその通りとも言えるのだが、問題は多くの企業にとって、組織を質的に全く異なる形に変容していく際には、こういった当たり前に見えることをやり切ることすら難しい、ということだ。だからこそ、もう一段踏み込んで、これらの壁を乗り越えていくためにはどのような工夫が必要かを考え抜かなければならない。

第3章

改革を成功に導くための実践的な要諦

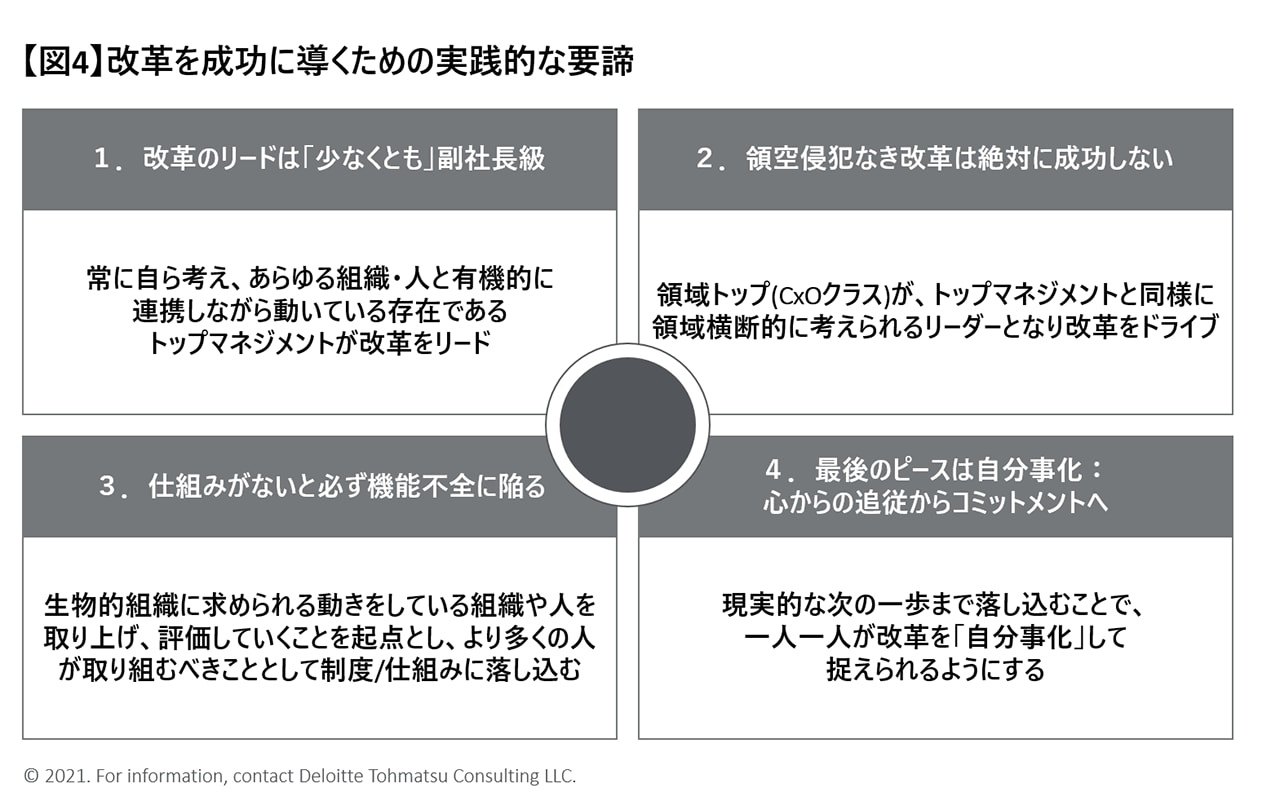

それでは、上で挙げた4つの壁を乗り越え、改革を成功に導くためには、果たしてどのようなポイントを押さえておくべきなのであろうか。当社ではこれまで多くの企業の組織改革に伴走しながら、様々なケースを見てきた経験から、改革成功の実践的な要諦として、次の4点を提示したい。【図4】

- 改革のリードは「少なくとも」副社長級

- どのような企業であっても、機能・専門領域の壁を越えた存在であるCEO等のトップマネジメントは、常に自ら考え、あらゆる組織・人と有機的に連携しながら動いている存在だと言える。だからこそ、まずはトップマネジメントが改革の必要性を捉え、構想を仕掛けていくこと、そして改革にコミットし、組織全体がその必要性を理解できるよう、自らコミュニケーションしながら改革を推進していくことが肝要だ。

- もちろん、全てをトップ1人で実行することは不可能であり、次のポイントでも触れるが、思いを共にする役員等に一定任せていくことは必要である。しかし、一領域を受け持っている立場では、どうしても領域横断的な取組みが「領空侵犯」として受け取られてしまい、抵抗に見舞われるケースが出てくる。

- そのため、CEO自らが改革を率いることが難しい場合でも、少なくとも副社長級、つまり領域横断で真に会社全体を見ているクラスの人物をリードに置くこと、そして改革に関してはCEOから当該人物に全権委任を行うことにより、領空侵犯で全体を巻き込んでいける体制をもって改革に臨んでいくことが何よりも重要だ。

- 領空侵犯なき改革は絶対に成功しない

- 副社長級以上によるコミットメント・ハンズオン推進は最重要だが、大組織の場合、1人だけで構想をやり切り、一気呵成に関係者全員の意識を根底から変革することは難しい。自社独自の組織を作り上げていくためには、トップマネジメントと同じ視点に立って考え、コミュニケーションし、改革をリードしていける人を増やしていく必要がある。

- 多くの場合、それは大きな影響力を発揮できる各領域トップ(CxOクラス)が適任であり、その人達に領域横断的に考えられるリーダーになってもらうことが重要だ。

- 無論、平時にビジネスを運営していく上では、分権化して意思決定を効率化することには大きな意味がある。然しながら、組織全体を根底から見直し変容させていく上では、分権をベースとした考え方はむしろ改革の阻害となることが多い。

- トップマネジメントは、まず領域トップと密にコミュニケーションし、自身と同じ視点に立ってもらえるよう働きかけることが必要である。そうすることで、各領域トップの「自分の庭だけを掃除する」考え方から脱却させなければならない。

- 仕組みがないと必ず機能不全に陥る

- 専門分化型を追及している企業であっても、それぞれの機能・領域の間を取り持ち、生物的組織に求められる動きをしている組織や人が少数ながらも必ず存在する。もちろん、その数はごく限られているかもしれず、また企業により度合いは異なるかもしれないが、何らかの方法で有機的に連携・統合が図られなければ、1つの組織体として立ち行かないはずだ。

- まずは、生物的組織に求められる動きをしている部署や人を、「取り上げ、認め、評価し、その動きを押し広げていくこと」を起点とし、多くの人が取り組むべきこととして制度や仕組みに落し込む。これにより、改革後の組織に必要な考え方・動き方を、より具体的かつ実践的に組織全体に浸透させていくのである。逆に、こういった仕組み化ができないと、新たな動きは「一部の特別な人達が取り組んでいるよくわからないこと」で終わってしまう。

- その際留意すべきなのは、生物的組織の動き「のみ」を評価する印象を与えないことだ。企業が安定的に運営していくためには、専門分化型の動きも必要であり、あくまで両者の適切なハイブリットが目指すべき姿であることを、合わせてしっかりと伝えていく必要がある。

- 最後のピースは自分事化:心からの追従からコミットメントへ

- 専門分化型組織から生物的組織へと軸足を移していくことは、大変な変化であり、特に最初は、多くの人にとって遠い未来の話に聞こえてしまうことも多い。だからこそ、徹底的に話に具体性を持たせ、将来に向けた実効性のあるロードマップを描き、現実的な「次の一歩」まで落し込むことが肝要だ。

- 多くの改革の現場を目の当たりにしてきた経験からすると、大半の従業員が改革に心から追従し、自らコミットメントを示していく段階に踏み出せないのは、実は目指す姿と現状のギャップが大きいからではない。目指す姿に近づいていくための、納得感のある一歩が見えないこと、つまり理想像と自身の業務とに強い結び付きを見出せず、改革の自分事化ができないことに起因しているケースが殆どである。

- 当然ながら、組織改革をやり切るためには長い時間がかかる。例えば、人材のケイパビリティを強化するにしても、一朝一夕にケイパビリティは変わらない。然しながら、少なくとも具体的な道筋を用意しておくことで、改革のモメンタムを維持しながら、確実に目指す姿に近づいていくことはできる。まずは徹底的に具体に落し込み、クリアに示していくことで、一人一人が改革を自分事化して捉えられるようにすることが重要だ。

結び:Deloitteの提供価値

本稿でも何度か言及している通り、企業の持つ文化・風土や、今置かれている経営環境、また有している組織形態・能力から人材の特性に至るまで、あらゆる要素は千差万別である。そのため、教科書通りの方法で組織改革が成功することはなく、必ず自社の状況を繊細に捉え、微妙な変化に対応しながら、一気通貫で推進していく必要であり、この点はどの企業においても、どの時代においても変わらない。

即ち、上記のポイントは過去の多数のケースから導出された厚みのある示唆ではあるものの、導入でも言及した通り、これらポイントを押さえながら、テーラーメイドで、構想から実行まで、粘り強く進めることが肝要だ。

更に付け加えるならば、施策としての組織改革をやり切ることは、組織の本質的な変容に向けたスタートラインに過ぎない。新たな組織が立ち上がったDay 1からが本当の勝負であり、ここからどうアクセルを踏んでいくかという点も、改革の成功以上に重要なことであるが、この点はまた別の機会に詳しくお伝えすることとしたい。

Deloitteは、企業変革・組織改革の支援実績を多数有しており、各企業の性質・特徴・歴史を踏まえて、丁寧に粘り強く、伴走型で支援するスタイルを貫いている。本稿が、自社の改革を考える方々の小さな切欠となり、また実際に改革に着手する際には、当社の経験と知見の活用をご検討いただければ、執筆者としては望外の喜びである。

以上

執筆者

池崎 大輔/Daisuke Ikezaki

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 マネジャー

ファイナンス組織を中心に、コーポレート組織全体変革に対するアドバイザリー経験を有す。変革の全体構想から機能・組織の再定義・再配置、経営管理の業務設計、および変革を実現に落とし込む基幹システム構築の構想策定~導入まで幅広い経験を持つ。

(2021.10.26)

※上記の社名・役職・内容等は、掲載日時点のものとなります。

関連サービス

Strategic Reorganization

経営戦略を実現する組織構造再編成

産業構造・事業環境の大きな変化と不確実性に機動的に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を果たすために、戦略推進、成果創出のための基盤構築に向けた持株会社設立・事業分社および関係会社を含む大規模組織再編、グループガバナンス構造改革、コーポレート組織・機能改革などの組織・ガバナンス面の改革をご支援します。