DX推進の突破口を開くM&A戦略とは『経営モデル変革の最前線』-Technology-driven M&A and Transformation- ブックマークが追加されました

DXの推進はバズワードを通り越して経営変革の必須条件となりつつある。しかし、個別システム導入などの単なる”デジタル化”にとどまらず、Transformation、つまりは“変革”までを実現した企業は少ない。突破口として、デジタルケイパビリティを獲得するためのM&A活用が考えられる。

独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2021」での調査によれば、DXの取り組みについて、「十分な成果あり」と回答した日本企業の割合は米国に比べて40パーセントも下回っている。

我々が直接経験している事例でも「当社はDXがなかなか進まない」と悩まれている経営者の方々は多い。その理由として主に以下の4つの「つまずきポイント」が考えられる。

(1) DX自体が目的化している

(2) 設定しているゴールが自社単独では達成できないものになっており、かつ、達成に向けて他社を巻き込む働きかけができていない

(3) DXを推進する体制が人材面・制度面で整っていない

(4) 現在のオペレーションに組織・人材・システムなどが最適化されてしまっており、社員がその変革に後ろ向きになっている

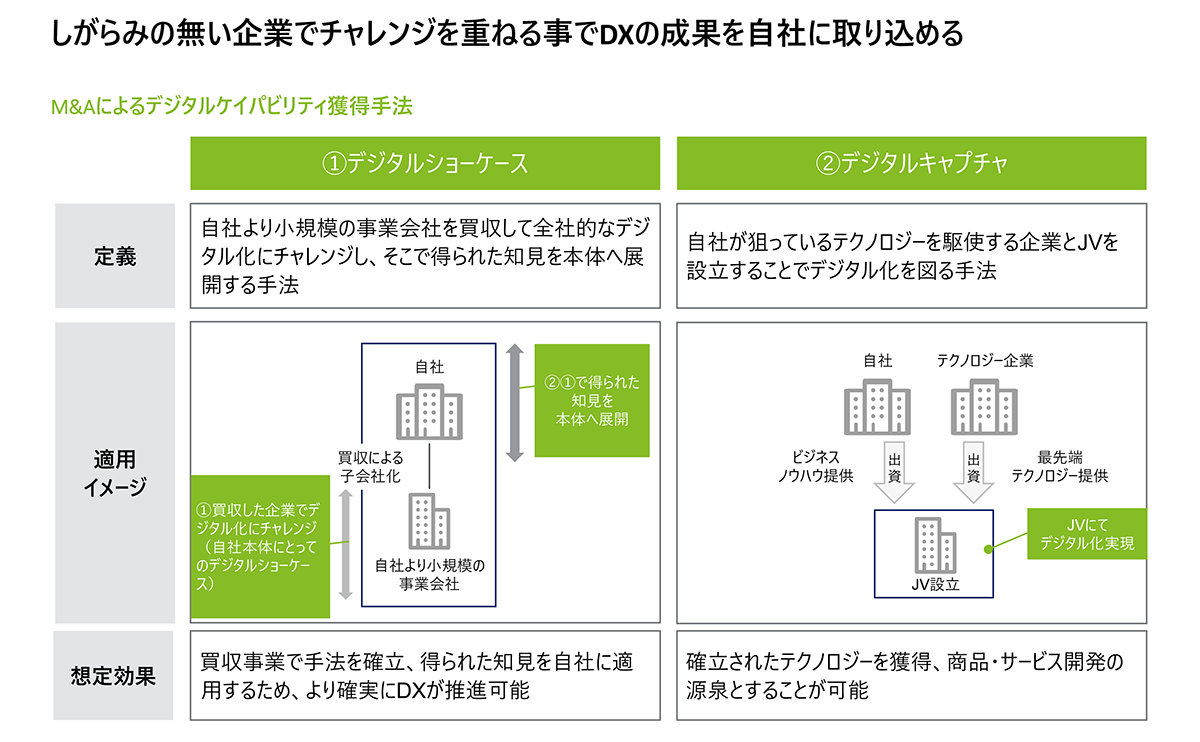

4つのつまずきポイントは、既存の組織やプロセスのしがらみが大きい場合に特に顕著に現れる。そのため、自社リソースのみでDXを推進する事に限界を感じる企業の多くから、ケイパビリティを外部から獲得するためにM&Aの相談を我々にいただく事がある。具体的には、DXに必要なケイパビリティを外部から獲得するためのM&A手法として、2つのアプローチが考えられる。

ひとつはM&Aにより実証の場を作り、デジタルケイパビリティを獲得する「デジタルショーケース」という手法である。一般的に新たなDX施策に取り組む場合、自社における従来の成功パターンや蓄積したノウハウをそのまま活用する事が難しく、不確実性が高い場合が多い。そのためにまずは施策の実現可能性を検証するPoC(概念実証)を行うのだが、成果が不確実な上に実証にも多大な工数がかかる事から、DX推進の機運が低下し、結果としてPoC倒れに終わってしまうケースも多く散見される。

デジタルショーケースは、自社と事業領域が近く、かつ自社より小規模な事業会社を買収・子会社化し、子会社を本社のDX推進の試金石と位置付けることで、ここまで述べたDXのPoCにおける課題を解決するアプローチである。デジタルショーケースでは、まず子会社が小規模にDX施策の試行を繰り返し、当該事業におけるDXノウハウを蓄積する。その中で確実性が高く本社で再現可能な施策を評価し、ベストプラクティスを本社事業でも展開するのである。

本社よりも小規模かつ類似した事業環境を外部から調達し、その中でトライ&エラーを繰り返すことで、結果として本社でのDX本格導入のハードルを下げられることが、デジタルショーケースの大きなメリットである。

もうひとつは、デジタルケイパビリティそのものを外部から獲得するアプローチである「デジタルキャプチャ」という手法である。

このアプローチでは、事業会社が狙うDX領域の知見・技術そのものを有するテクノロジー企業と事業会社が、それぞれの強みを生かす新たな提携を行う。より強力なリレーションを築くためには、両社で合弁会社を設立することが望ましく、実際に昨今多くの事業会社でテクノロジー企業との合弁会社が設立されている。なお状況によっては、合弁会社設立までは至らず、包括的なパートナーシップ締結に留まるケースもある。

デジタルキャプチャでは、ビジネス面の知見提供や顧客基盤といった強みは事業会社が担い、IT技術に関する知見と実装をテクノロジー企業が担う、といった形で両社の強みを掛け合わせる。これにより、事業会社が自前で全てを実現するよりも迅速かつ確実にDXを実現することができるというメリットがある。

自社リソースだけでのDXにつまずき、身動きの取れなくなる企業は多い。しかし、我々が経験した事例でも、上記2つのM&Aアプローチはスピードとスケールの両面で飛躍的に大きなDXの成果を挙げるポテンシャルを有している。

【シリーズ】『経営モデル変革の最前線』

第1回 環境変化に対応する不断のグループ組織再編

第2回 持続的成長の実現に向けた「コーポレート改革」

第3回 グループ力最大化に向けたグループマネジメント改革~One Company化に向けて~

第4回 M&A・組織再編を契機とした意識変革・ 行動変容

第5回 M&A実践力向上を考える

第6回 入札方式M&Aにおける買い手側の成功の要諦

第7回 新規事業の構想・立ち上げに、M&Aと“外部起業家”を活用すべし

第8回 あの巨大企業に「聖域なき」事業売却ができた理由

第9回 ノンコア事業・資産の「賞味期限」を見逃さず売却するためには

第10回 成功するM&Aのために押さえておきたい3つのキーファクター

第11回 M&Aを成功に導く、PMIのタイミング・準備とは

第12回 M&Aを契機にITシステム改革を加速させるには

第13回 DX推進の突破口を開くM&A戦略とは

第14回 海外M&Aを収益性向上に結び付けるには